Hinweis: Am 2.7.2025 wurde die Prüfung von GEG-Nachweisen im Land Brandenburg mit der Brandenburgischen GEG Durchführungsverordnung (BbgGEGDV) neu geregelt.

Im Land Brandenburg gehören die Nachweise zur Einsparung von Energie in Gebäuden sowie die Nutzung erneuerbarer Energien nach den Vorschriften des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu den Bauvorlagen (§ 12 BbgBauVorlV). Diese Nachweise werden jedoch nicht als "Bautechnische Nachweise" in § 66 BbgBO genannt. Somit ist der Nachweis zwar im Sinne der BbgBauVorlV zu führen, eine Erklärung nach § 14 BbgBauVorlV über die Einhaltung der Vorschriften ist jedoch nicht erforderlich.

Nach der BbgGEGDV ist die Einhaltung der Anforderungen des GEG durch eine Erfüllungserklärung nach § 92 GEG nachzuweisen, jedoch nur auf Verlangenvorzulegen. Zur Ausstellung der Erfüllungserklärung sind Personen nach § 88 Abs. 1 Nr. 2 GEG berechtigt, also nicht grundsätzlich alle Ausstellungsberechtigte

Nachweise von Sonderbauten nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind durch Prüfsachverständige für energetische Gebäudeplanung (PSVeGP) zu prüfen (§ 51 Abs. 2 BbgBO).

§ 51 Abs. 2 BbgBO - Auszug -

Bei Sonderbauten ist die Richtigkeit der Nachweise der Energieeinsparung sowie zur Nutzung erneuerbarer Energien durch eine Prüfsachverständige oder einen Prüfsachverständigen für energetische Gebäudeplanung zu bescheinigen.

Prüfsachverständige dürfen Prüfungen nur für Bauvorhaben durchführen, an denen nicht selbst planend oder bauausführend beteiligt sind.

§ 3 Abs. 4 BbgPrüfSV- Auszug -

Prüfsachverständige dürfen bei Vorhaben, an denen sie planend oder bauausführend beteiligt sind, nicht prüfend oder begutachtend tätig werden.

Der Stundensatz für Leistungen von Prüfsachverständigen für energetische Gebäudeplanung beträgt entspr. § 13 BbgPrüfSV im Land Brandenburg mind. 1,54% des Monatsgrundgehalts eines Landesbeamten in der Endstufe der Besoldungsgruppe A15. Der Betrag ist auf volle Euro aufzurunden. Als Mindesthonorar für eine Prüfung wird der zweifache Stundensatz berechnet. Im Stundensatz ist die Umsatzsteuer enthalten.

Entsprechend § 9 BbgPrüfSV bin ich als Prüfsachverständiger auch im Land Brandenburg anerkannt und prüfe Nachweise im Land Brandenburg.

Weblinks

»Informationen der BBIK zur BbgGEGDV

»Informationen zur EnEV Durchführungsverordnung Berlin (EnEV-DV Bln)

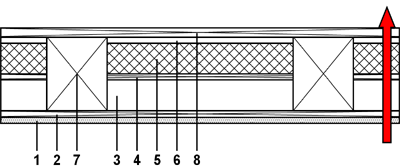

Mit der »EnEV 2013 wurde eine neue Regelung eingeführt: Es sind bis Ende 2015 alle obersten Geschossdecken nachträglich zu dämmen, die nicht die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz (R mind. 0,9 m²K/W) nach DIN 4108-2 erfüllen. Bei leichten Holzbalkendecken (ohne Schüttung) müssen alle Holzbalkendecken nachgerüstet werden, die den Mindestwärmeschutz von R mind. 1,75 m²K/W im Gefach nicht erfüllen.

Mit der EnEV 2000 wagte sich der Staat erstmals, eine Anforderung an die Verbesserung der Gebäudehülle zu stellen. In § 9, Abs. 3, der EnEV 2000 hatte der Verodnungsgeber festgelegt, dass "nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken beheizter Räume" bis zum 31. Dezember 2006 so zu dämmen sind, dass der Wärmedurchgangskoeffizient der Geschossdecke 0,30 W/(m²K) nicht überschreitet. Diese nicht sehr weit gehende Nachrüstungsverpflichtung wurde erst mit der Novelle der EnEV 2009 auf alle ungedämmten obersten Geschossdecken erweitert (§ 10, Abs. 4, EnEV 2009). Da selbst Fachleuten nicht so recht klar war, was unter einer "nicht begehbaren, aber zugänglichen obersten Geschossdecke" genau zu verstehen sei, finden sich schon seit der 4. Staffel von Auslegungsfragen zur EnEV (2003) erklärende Hinweise zu dieser Nachrüstungsverpflichtung. Bisher spielte dieses Thema keine große Rolle, da bis zur EnEV 2009 nur relativ wenige Immobilien von der Regelung betroffen waren. Doch bis zum 31.12.2011 sollen jetzt alle ungedämmten obersten Geschossdecken gedämmt werden. Um sich der Verpflichtung zur Dämmung der obersten Geschossdecken zu entziehen, haben sich einige Eigentümer bereits Gedanken gemacht, wie sie die Unwirtschaftlichkeit der Dämmung begründen können. Denn die Nachrüstungsverpflichtung entfällt, "soweit die für die Nachrüstung erforderlichen Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist erwirtschaftet werden können" (§ 10, Abs. 6, EnEV 2009). Inzwischen wurde die 15. Staffel von Auslegungsfragen zur EnEV veröffentlicht. Nach dieser Auslegung wird unter einer "bisher ungedämmten obersten Geschossdecke" eine Decke verstanden, die den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 [2003-07] nicht einhält (Auslegung XV-2 Nr. 4), unabhängig davon, ob eine Dämmschicht vorhanden ist oder nicht.

Spart ein Mindestwärmeschutz Energie?

Für die klassische Holzbalkendecke mit einem U-Wert von 0,7 bis 0,8 W/(m²K) wäre das Wirtschaftlichkeitskriterium im Sinne der EnEV in der Regel erfüllt. Die nachträgliche Dämmung dieser Konstruktion erreicht auch bei konservativen Annahmen innerhalb von 30 Jahren eine Wirtschaftlichkeit.

Für die klassische Holzbalkendecke mit einem U-Wert von 0,7 bis 0,8 W/(m²K) wäre das Wirtschaftlichkeitskriterium im Sinne der EnEV in der Regel erfüllt. Die nachträgliche Dämmung dieser Konstruktion erreicht auch bei konservativen Annahmen innerhalb von 30 Jahren eine Wirtschaftlichkeit.Nach Tabelle 3, Zeile 9 DIN 4108-2 [2003-07] muss eine oberste Geschossdecke einen Wärmedurchlasswiderstand von 0,9 m²K/W aufweisen (entspricht einem U-Wert von 0,91 W/(m²K) [U = 1/(Rsi+R+Rse) = 1/(0,10+0,90+0,10)] ). Nach der Definition der Auslegung kann man bei Holzbalkendecken aller Baualtersklassen und massiven Geschosssdecken ab 1969 grundsätzlich davon ausgehen, dass der Mindestwärmeschutz eingehalten ist. Diese Definition führt dazu, dass kaum noch eine oberste Geschossdecke zu dämmen ist, denn der größte Teil der Decken älterer Gebäude wurde als Holzbalkendecke ausgeführt. Nur nach dem Zweiten Weltkrieg wurden oberste Geschossdecken oft als massive Decken ausgeführt. Die Feststellung, dass man bei Einhaltung des Mindeswärmeschutzes nach DIN 4108-2 [2003-07] automatisch von einer gedämmten Decke ausgehen kann, ist allerdings sehr fragwürdig. Denn der Bezug auf den Mindestwärmeschutz als Kriterium wird in der Auslegung nicht begründet. Es wird lediglich darauf verwiesen, "dass der Zweck einer wesentlichen Verminderung von Energieverlusten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 2 EnEG nicht erreicht werden kann", wenn die Decke bereits gedämmt ist. Der Mindestwärmeschutz soll sicherstellen, dass Tauwasser und Schimmelpilz vermieden werden (Definition unter 3.1.2 DIN 4108-2), er fordert aber keine Dämmung zum energiesparenden Wärmeschutz ein. Deshalb ist der direkte Rückgriff auf den Mindestwärmeschutz nicht sinnvoll. Das ergibt sich aus der Norm selbst, die unter einem energiesparenden Wärmeschutz nach Nr. 3.1.3 DIN 4108-2 [2003-07] eine Maßnahme versteht, "die den Heizenergiebedarf in einem Gebäude oder einer beheizten Zone bei entsprechender Nutzung nach vorgegebenen Anforderungen begrenzt".

Welcher Aufwand ist wirtschaftlich vertretbar?

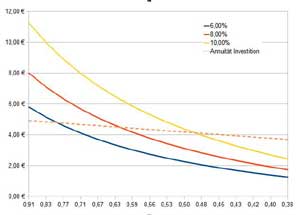

Mittelwerte der Einsparung der Energiekosten bei Energiepreissteigerungen von 6 %, 8 % und 10 % (Annahmen: aktueller Energiepreis 0,065 €/kWh; Betrachtungszeitraum 30 Jahre; Kapitalzinssatz 4,5 %) im Vergleich zur Annuität der Investitionen (Kosten rund 60 bis 80 €/m² entsprechend der 2011 erschienenen Studie "Wohnungsbau in Deutschland" der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.). Die untere Achse gibt die U-Werte der bestehenden Konstruktion an. Die Berechnung geht davon aus, dass nach der Modernisierung jeweils ein U-Wert von 0,24 W/m²K erreicht wird. Grundlage für die Ermittlung des Energieeinsparpotentials ist die Berechnung für ein Mehrfamilienhaus nach Anhang C DIN PAS 1027 [2004-02] mit einem Brennwertkessel nach DIN V 4108-6 [2003-06] und DIN V 4701-10 [2003-08].

Mittelwerte der Einsparung der Energiekosten bei Energiepreissteigerungen von 6 %, 8 % und 10 % (Annahmen: aktueller Energiepreis 0,065 €/kWh; Betrachtungszeitraum 30 Jahre; Kapitalzinssatz 4,5 %) im Vergleich zur Annuität der Investitionen (Kosten rund 60 bis 80 €/m² entsprechend der 2011 erschienenen Studie "Wohnungsbau in Deutschland" der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.). Die untere Achse gibt die U-Werte der bestehenden Konstruktion an. Die Berechnung geht davon aus, dass nach der Modernisierung jeweils ein U-Wert von 0,24 W/m²K erreicht wird. Grundlage für die Ermittlung des Energieeinsparpotentials ist die Berechnung für ein Mehrfamilienhaus nach Anhang C DIN PAS 1027 [2004-02] mit einem Brennwertkessel nach DIN V 4108-6 [2003-06] und DIN V 4701-10 [2003-08].Eine fachlich fundierte Auslegung müsste auf der Grundlage der EnEV und des EnEG einen Rahmen abstecken, der als wirtschaftlich vertretbar erscheint, eine oberste Geschossdecke zu dämmen. Um die Wirtschaftlichkeit zu ermitteln, greift man im Allgemeinen auf das dynamische Verfahren nach VDI 2067 beziehungsweise LEG zurück. Mit diesem Verfahren soll hier kurz untersucht werden, wie gut eine oberste Geschossdecke im Bestand dämmen darf, damit sich eine nachträgliche Dämmung noch lohnt. Denn je geringer die Differenz zwischen dem U-Wert der bestehenden Decke und der energetisch modernisierten Decke, desto geringer ist die Energieeinsparung und damit auch die Wirtschaftlichkeit.

Die Investitionskosten ändern sich durch eine verringerte Dämmschichtdicke nicht wesentlich. In der Grafik wurden die Mittelwerte der möglichen Energieeinsparung für verschiedene Szenarien von Energiepreissteigerungen dargestellt. Vergleicht man diese Werte mit der Annuität der Investitionskosten, so ergibt sich selbst bei konservativen Ansätzen eine Wirtschaftlichkeit der Investition, wenn die bestehende Konstruktion einen U-Wert aufweist, der deutlich unter dem Mindestwärmeschutz liegt (das sind U-Werte von 0,48 bis 0,77 W/(m²K), das entspricht R = 1,1 bis 1,9 m²K/W). Anstatt Konstruktionen, die auf jeden Fall noch wirtschaftlich zu dämmen sind, bereits als gedämmte Konstruktionen anzusehen, wäre es sinnvoller gewesen, die Schwelle zu benennen, ab der unter üblichen Rahmenbedingungen bei einer zusätzlichen Dämmung keine Wirtschaftlichkeit mehr zu erwarten ist. Man hätte sich hier zum Beispiel auf die Mindestanforderungen der Wärmeschutzverordnung 1977 beziehen können. Denn diese Verordnung hatte erstmalig das Ziel, den Heizenergiebedarf zu begrenzen und nicht nur Tauwasser und Schimmelpilz zu vermeiden. Der Grenzwert der WSchV 1977 von U = 0,45 W/(m²K) entspricht etwa dem Wert, bei sich eine nachträgliche Dämmung als gerade noch wirtschaftlich erweist. Alle Eigentümer, die nachweisen können, dass eine Dämmung bei Ihrer Immobilie prinzipiell nicht wirtschaftlich ist, wären ohnehin von der Nachrüstungsverpflichtung befreit.

Auslegungsfragen demontieren die EnEV

Leider wird durch diese Auslegung die Regelung der EnEV ad absurdum geführt. Denn die Anzahl der nun noch nachzurüstenden Decken wird verschwindend gering sein. Zudem wird der Öffentlichkeit suggeriert, dass eine wirtschaftliche Dämmung der meisten obersten Geschossdecken nicht möglich ist. Dabei hat die Regierungskoalition gerade erst in ihrem Energiekonzept (Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung vom 28.9.2010) festgestellt, dass eine Verdoppelung der Sanierungsrate des Gebäudebestandes notwendig ist und die Instrumente zur Erreichung der Sanierungsziele weiterentwickelt werden müssen. Durch die Auslegung mit bezug auf den Mindestwärmeschutz wird jedoch gerade das Gegenteil erreicht. Die energetische Modernisierung oberster Geschossdecken wird weiter verzögert. Es wird so getan, als wäre eine Dämmung nach den Anforderungen des Mindestwärmeschutzes im Bestand völlig ausreichend und die energetische Verbesserung wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Freuen können sich viele Eigentümer, die gerade kein Geld für die energetische Verbesserung ihrer Immobilie ausgeben wollen oder können. Sie können darauf verweisen, dass sie aufgrund dieser Auslegung von Ihrer Pflicht zur Dämmung der obersten Geschossdecke befreit sind. Dabei ist die Dämmung der obersten Geschossdecke auch dann energetisch sinnvoll und wirtschaftlich, wenn sie dem Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 [2003-07] entspricht. Will die Bundesregierung tatsächlich die selbst gesteckten Ziele ihres Energiekonzepts erreichen, muss ein Umdenken vom Mindestwärmeschutz zum energiesparenden Wärmeschutz einsetzen. Denn das Ziel für den Gebäudebestand sollte langfristig das Niedrigstenergiegebäude im Sinne der europäischen Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden sein (EPBD 2010 – Richtlinie 2010/31/EU).

Weblinks

- »BBSR hier unter: Bauwesen → Energie- und Klimaschutz

- »DIBT (Auslegungsfragen)

- »Zukunft Haus (dena) hier unter: Planer & Handwerker → Gesetze und Verordnungen

Da das Auftreten von Schimmelpilz oft auch mit einer unzureichenden Belüftung in Verbindung steht, fordert nicht nur die Energieeinsparverordnung (§ 6 Abs. 2 »EnEV 2013), sondern auch die DIN 4108-2 (Mindestwärmeschutz) die Einhaltung eines Mindestluftwechsels zum Zwecke der Gesundheit bzw. Hygiene und zur Begrenzung der Raumluftfeuchte. Ein Mindestluftwechsel von 0,5 h-1 (vollständiger Luftwechsel alle 2 Stunden) gilt dabei inzwischen als anerkannte Regel der Technik.

Gleichzeitig gilt seit der Wärmeschutzverordnung 1977 (WSchV 77) die Forderung, Gebäude möglichst luftdicht herzustellen. Die Anforderungen an die »Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle wurde seitdem stetig erhöht. Mit einer dichten Gebäudehülle sinkt jedoch der Luftwechsel durch Infiltration (=Undichtigkeiten). Ein vom Nutzer unabhängiger Luftwechsel zum Zwecke der Gesundheit und der Begrenzung der Raumluftfeuchte ist damit nicht mehr möglich.

Aus der Rechtssprechung der letzten Jahre geht jedoch eindeutig hervor, dass dem Nutzer nicht zuzumuten ist, durch eine Fensterlüftung einen 0,5-fachen Luftwechsel zu gewährleisten. Früher war oft unklar, auf welche Weise die verschiedenen Anforderungen zu erfüllen sind. Diese Lücke wird seit Mai 2009 durch die DIN 1946-6 geschlossen. Aktuelle Ausgabe:

DIN 1946-6 [2019-12]: Raumlufttechnik - Teil 6: Lüftung von Wohnungen - Allgemeine Anforderungen, Anforderungen an die Auslegung, Ausführung, Inbetriebnahme sowie Instandhaltung

Wichtigste Neuerung der DIN 1946-6 ist das Lüftungskonzept. In diesem Konzept wird festgestellt, ob der Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz, über den Luftvolumenstrom durch Infiltration gewährleistet werden kann oder ob Lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich sind. Lüftungskonzepte sind für jede Nutzungseinheit (NE) getrennt aufzustellen.

Für Neubauten ist nach DIN 1946-6 grundsätzlich ein Lüftungskonzept erforderlich. Aber auch bei der Instandsetzung/Modernisierung eines Gebäudes wird unter Nr. 4.1 DIN 1946-6 in den folgenden Fällen ein Lüftungskonzept gefordert:

- in einem Mehrfamilienhaus (MFH) werden mehr als 1/3 der Fenster einer Nutzungseinheit ausgetauscht

- in einem Einfamilienhaus (EFH) werden mehr als 1/3 der Fenster ausgetauscht bzw. mehr als 1/3 der Dachfläche abgedichtet

- wenn Lüftungssysteme nachgerüstet werden

energie-m Energieberatung erstellt Lüftungskonzepte nach DIN 1946-6 für Ihre Gebäude!

Entsprechend den Regeln der DIN 1946-6 werden dann bei Nutzungseinheiten (NE) in einen Mehrfamilienhaus (eingeschossige NE) immer lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich sein. Bei Einfamilienhäusern (mehrgeschossige NE) werden in der Regel nur bei kleinen Nutzungseinheiten (bis 75 m²) in windschwachen Gebieten lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich.

Prinzipiell sind als lüftungstechnische Maßnahme sowohl die Freie Lüftung als auch die Ventilatorgestützte Lüftung möglich. In der Praxis wird man feststellen, dass die freie Lüftung ohne Ventilator (System: Querlüftung (Feuchteschutz)) nur mit Lüftungskomponenten (in der Regel Außenluftdurchlässe = ALD) und bei der Möglichkeit zur Querlüftung zu gewährleisten ist. Mit diesem System wird die notwendige Lüftung zur Sicherstellung des Bautenschutzes (Feuchte) unter üblichen Nutzungsbedingungen gewährleistet. Für die Lüftungs-Betriebsstufen "Reduzierte Lüftung", "Nennlüftung" und "Intensivlüftung" ist immer die Nutzerunterstützung durch Fensterlüften erforderlich. Das bedeutet, dass immer dann, wenn man ohne Nutzereingriff den hygienischen Luftwechsel von etwa 0,5 h-1 erreichen möchte, eine ventilatorgestützte Lüftung einzubauen ist.

Ich empfehle im Zusammenhang mit einem Austausch von Fenstern in Mehrfamilienhäusern ventilatorgestützte Systeme zur »kontrollierten Wohnungslüftung einzubauen. Ebenso ist zu empfehlen, dass Neubauten von Mehrfamilienhäusern mit ventilatorgestützten Lüftungsanlagen geplant werden. Gleichzeitig darf man auf die Entwicklung der Rechtssprechung gespannt sein, wenn es um Feuchteschäden in Wohnungen mit neuen Fenstern geht. Es ist zu erwarten, dass bei Schäden ohne den Nachweis lüftungstechnischer Maßnahmen regelmäßig zugunsten der Mieter entschieden wird.

Mindestluftwechsel zum Feuchteschutz

Die nach DIN 1946-6 mindestens notwendige Lüftungsstufe ist die Lüftungsstufe "Lüftung zum Feuchteschutz". In dieser Lüftungsstufe soll bei einer moderaten Nutzung (Abwesenheit der Nutzer tagsüber, ohne Wäschetrocknen) die durch die Nutzung entstehende Feuchtigkeit durch die Lüftung der Raumluft entzogen werden. Ein Feuchteschutz (Vermeidung einer zu hohen Luftfeuchtigkeit in den Wohnräumen) wird also in dieser Lüftungsstufe nur bei einer entsprechend geringen Belegung oder moderaten Nutzung erreicht. Ein funktionierender Feuchteschutz hängt aber außerdem wesentlich von der Einhaltung des Mindestwärmeschutzes ab. Auch wenn die Lüftung zum Feuchteschutz für einen "geringen Wärmeschutz" ausgelegt wird, müssen für einen funktionierenden Feuchteschutz Mindestanforderungen an den baulichen Wärmeschutz eingehalten werden.

Weblinks

... Artikeltext ist zur Zeit leider nicht verfügbar.

Im Gegensatz zu Kunststofffenstern und Fenstern aus Metallprofilen werden Holzfenster seit langer Zeit traditionell direkt in der Tischlerei hergestellt. Bisher wurde für die Berechnung der U-Werte die pauschalen Werte der DIN 4108-4 verwendet. Die entscheidende Rolle für den U-Wert des Fensters spielte nicht der Rahmen sondern die Verglasung.

Inzwischen gibt es in der DIN 4108-4 nur noch den Verweis auf die europäische Norm DIN EN 14351-1. Die Verglasungen haben inzwischen bessere U-Werte als die Rahmenprofile und alternative Rahmenprofile (Kunststoff- und Metallprofile) wurden in ihrer energetischen Qualität stark verbessert. Alle diese alternativen Rahmenprofile werden meist im Prüfstand gemessen und mit U-Werten zertifiziert, die kaum ein Holzfenster erreicht.

Dabei sind Holzfenster haben Holzfenster nicht unbedingt schlechtere Eigenschaften. Das Problem besteht nur darin, dass sich eine Prüfstandsmessung für eine Tischlerei nicht lohnt, weshalb hier mit den ungünstigeren Pauschalwerten gerechnet werden muss. Eine Beispielrechnung soll das verdeutlichen.

Bewertung eines Holzfensters Größe 1,23 x 1,48 (Standardgröße nach DIN EN 14351-1), Rahmenprofil IV 68 (DIN 68121-1) aus Kiefer (Holzart mit 500 kg/m³), Rahmenanteil 30%, thermisch verbesserter Abstandshalter:

| Bewertungssystem | Uf Rahmen | Ug Glas | UW Fenster |

|---|---|---|---|

| Tabellenferfahren nach DIN EN ISO 10077-1 (Rahmen Anhang D.3) (Rahmen nach Anhang D.3, UW-Wert nach Tabelle F.1) |

1,8 | 1,0 | 1,4 |

| Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 (Rahmen berechnet) (Berechnung des Rahmens nach DIN EN ISO 10077-2, Randverbund nach Anhang E, UW-Wert nach Formel (1) Nr. 5.1.1)) |

1,3 seitl. 1.7 unten |

1,0 | 1,3 |

| Bewertung nach DIN EN ISO 10077-2 (Berechnung des Rahmens nach DIN EN ISO 10077-2 oder Messung nach DIN EN 12412-2, Berechnung des Randverbundes nach DIN EN ISO 10077-2, UW-Wert nach Formel (1) Nr. 5.1.1 bzw. Messung des Fensters nach DIN EN ISO 12567-1) |

1,3 seitl. 1.7 unten |

1,0 | ca. 1,2 |

Bei diesem Beispiel fällt auf, dass das gleiche Holzfenster, abhängig von der Art der Bewertungsmethode stark abweichende UW-Werte aufweist. Wird ein Holzfenster nach dem Tabellenverfahren bewertet, erreicht es nur einen UW-Wert von 1,4 W/(m²K) und erfüllt damit nicht einmal die Mindestanforderungen der EnEV 2009 (Referenzgebäude nach Anlage 1/2 bzw. Anlage 3).

Bereits durch die detaillierte Berechnung der Rahmenprofile nach DIN EN ISO 10077-2 ist es möglich, die Anforderung der EnEV zu erfüllen, ohne dass es konstruktiver Veränderungen bedarf.

Eine weitere Verbesserung des U-Wertes ist möglich, wenn sowohl Rahmen als auch der Randverbund nach DIN EN ISO 10077-2 berechnet werden. Alternativ kann der Wärmedurchgangskoeffzient des Fenster nach DIN EN ISO 12567-1 oder der Rahmen nach DIN EN 12412-2 gemessen werden. Mit diesen Methoden kann das Holzfenster ebenfalls ohne konstruktive Veränderungen nochmals verbessert werden.

Wenn eine genaue Berechnung des Wärmeverlustes gefordert wird, so müssen die Berechnungen für jede Fenstergröße durchgeführt werden, ansonsten genügen zwei Berechnungen für alle auftretenden Fenstergrößen:

| Fenster ≤ 2,3 m² | Standardfenster: 1,23 m x 1,48 m |

| Fenster > 2,3 m² | Standardfenster: 1,48 m x 2,18 m |

Energetische Verbesserungen an Holzfenstern

Zur Verbesserung des U-Wertes von Fenstern eignen sich vor allem auch dickere Fensterprofile. Die folgende Tabelle zeigt U-Werte für verschiedene Fensterprofile (jeweils seitliche Profile):

| IV 68 | Uf = 1,3430 W/(m²K) |

| IV 78 | Uf =1,2351 W/(m²K) |

| IV 90/96 | Uf =1,1201 W/(m²K) |

| IV 110 | Uf =1,0235 W/(m²K) |

Weitere Verbesserungen lassen sich mit besonders leichten Hölzern oder mit Verbundkonstruktionen aus Holz und Dämmstoffen erreichen. Die Verwendung von sogenannten "Luftkanteln" (eingearbeitete Luftschlitze in den Profilen, ähnlich den Hochlochziegeln) ist dagegen nicht so wirksam.

Zur Optimierung von Fenstern lassen sich auch die Profilbreiten (und damit der Rahmenanteil) verringern. Gerade bei Verwendung schwerer 3-fach-Verglasungen sollte jedoch auf ausreichende Belastbarkeit der Rahmen geachtet werden.

Weblinks

Allerdings gibt es gerade bei Energieausweisen über Online-Formulare die berechtigte Sorge, dass die eingegebenen Daten fehlerhaft sind und nicht ausreichend überprüft werden. energie-m Energieberatung hat bei der Ausstellung von Verbrauchsausweisen oft festgestellt, dass Eigentümer aus Unwissenheit fehlerhaften Eingaben machen. Deshalb hat energie-m Energieberatung ein eigenes Qualitätsmanagementsystem zur Ausstellung von Online-Energieausweisen eingerichtet, mit dem auch für diese Ausweise eine gute Qualität sichergestellt werden kann.

Die Qualitätssicherung der Verbrauchsausweise wird durch folgende Maßnahmen sichergestellt:

- Das Eingabeformular verwendet eine sichere SSL-Verbindung. Die eingegebenen Daten sind damit vor dem Zugriff Dritter geschützt.

- Personenbezogene Daten werden auf einem eigenen Server nur für die Ausstellung des Energieausweises und für die Rechnungslegung gespeichert. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Hinweise finden Sie in der »Datenschutzerklärung

- Das Eingabeformular enthält bereits zahlreiche Fehlerprüfungen, um fehlerhafte Eingaben zu vermeiden.

- Alle online eingetragenen Daten werden auf dem Server ausgewertet und mit Hilfe der offiziellen Druckapplikation des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung (»BBSR) zur Ausstellung von Energieausweisen ausgedruckt. Eingabedaten werden digital an die Druckapplikation übermittelt. Dadurch werden Eingabefehler vermieden und das offizielle Layout der Energieausweise wird gewährleistet. An das BBSR bzw. die Registrierstelle werden keine personenbezogene Daten weitergeleitet.

- Verbrauchsdaten sind vom Eigentümer durch Abrechnungen des Energieversorgers nachzuweisen. Die eingegeben Verbrauchswerte werden mit den Abrechnungen verglichen und auf Plausibilität überprüft.

- Das Eingabeformular enthält eine Eingabeseite mit umfangreichen Daten zum energetischen Zustand des Gebäudes. Diese Daten ermöglichen es, sinnvolle individuelle Modernisierungsvorschläge zu unterbreiten und den angegebenen Verbrauch zu überprüfen.

- Eine Energiebedarfsberechnung auf der Grundlage eines Flächenschätzverfahrens wird mit den Bedarfswerten verglichen.

- Ein Gebäudefoto ist für die Ausstellung des Ausweises obligatorisch. Die bildhafte Darstellung ermöglicht weitere Schlüsse zum Verbrauch und zu Modernisierungsvorschlägen.

- Der Eigentümer muss dem Antrag einen Eigentumsnachweis beifügen.

- Klimafaktoren werden automatisch anhand der Postleitzahl aus den Tabellen des Deutschen Wetterdienstes zugeordnet.

- Leerstände werden taggenau über Klimafaktoren berücksichtigt.

- Jeder Energieausweis wird erst nach manueller Plausibilitätsprüfung ausgestellt.

- Jeder Energieausweis erhält eine Registriernummer des »Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBt).

- Zusätzlich wird jedem Ausweis ein Merkblatt mit Hinweisen zur Berechnung und Ausstellung des Energieausweises beigefügt.

Durch diese Maßnahmen kann eine hohe Qualität der Verbrauchsausweise über ein Online-Formular sichergestellt werden. Gleichzeitig kann energie-m Energieberatung Verbrauchsausweise zu einem günstigen Preis anbieten.

- »Online-Formular Verbrauchsausweis für Wohngebäude

- »Online-Formular Verbrauchsausweis für Nichwohngebäude

Weitere Informationen

GEMIS ist eine public domain Software zur Berechnung von Lebenszyklen. Zu GEMIS gehört auch eine umfangreiche Datenbank zu Energieträgern, Materialien und energetischen und stofflichen Prozessen.

GEMIS ist eine public domain Software zur Berechnung von Lebenszyklen. Zu GEMIS gehört auch eine umfangreiche Datenbank zu Energieträgern, Materialien und energetischen und stofflichen Prozessen.

GEMIS berechnet für alle Prozesse und Szenarien sog. Lebenszyklen. Bei der Berechnung werden von der Primärenergie- bzw. Rohstoffgewinnung bis zur Nutzenergie bzw. Stoffbereitstellung alle wesentlichen Schritte berücksichtigt. Hilfsenergie- und Materialaufwand zur Herstellung von Energieanlagen und Transportsystemen werden ebenfalls in die Berechnung einbezogen.

Mit GEMIS können Umwelt- und Kostenanalysen berechnet werden:

- Kumulierter Energie-Aufwand (KEA), Kumulierter Energieverbrauch (KEV) und Kumulierter Stoff-Aufwand (KSA)

- klimarelevante Schadstoffe, CO2-Äquivalente, SO2-Äquivalenten (Saurer Regen) und Ozon-Vorläufer-Äquivalenten (Sommersmog)

- externer Umweltkosten und betriebswirtschaftliche (interne) Kosten zur Bestimmung der volkswirtschaftlichen Gesamtkosten

Die GEMIS Datenbank enthält:

- Kenndaten zu Nutzungsgrad, Leistung, Auslastung, Lebensdauer,

- direkte Luftschadstoffemissionen (SO2, NOx, Halogene, Staub, CO, NMVOC, H2S, NH3)

- Treibhausgasemissionen (CO2, CH4, N2O sowie SF6 und FKW)

- feste Reststoffe (Asche, Entschwefelungsprodukte, Klärschlamm, Produktionsabfall, Abraum)

- flüssige Reststoffe (AOX, BSB5, CSB, N, P, anorganische Salze)

- Flächenbedarf.

energie-m Energieberatung bietet Ihnen GEMIS-Berechnungen für Ihre Vorhaben an.

Weblinks

Der Begriff Niedrigstenergiegebäude (nZEB - nearly zero-energy buildings) wird in der »EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffzienz von Gebäuden (EPBD 2010, RL 2010/31/EU | Änderung RL 2018/844 EU) definiert. In den Entwürfen zu dieser Richtlinie wurde auch der Begriff Fast-Nullenergiegebäude benutzt. Danach ist ein

"Niedrigstenergiegebäude ein Gebäude, das eine sehr hohe ... Gesamtenergieeffizienz aufweist. Der fast bei Null liegende oder sehr geringe Energiebedarf sollte zu einem ganz wesentlichen Teil durch Energie aus erneuerbaren Quellen - einschließlich Energie aus erneuerbaren Qeullen, die am Standort oder in der Nähe erzeugt wird - gedeckt werden."

Ab 2021 sollen alle Neubauten als Niedrigstenergiegebäude gebaut werden. Gebäude, die von Behörden als Eigentümer gebaut werden, sollen bereits ab Anfang 2019 diesen Standard einhalten.

Um diesen hohen Standard zu erreichen, müssen diese Gebäude gut gedämmt werden. Vergleichbare Standards sind der »Passivhaus-Standard oder der Null-Energiehaus-, der Plus-Energiehaus-Standard oder die KfW-Effizienzhäuser 40 und 55 (EnEV 2009).

Zusätzlich ist die Nutzung erneuerbarer Energiequellen zur Deckung des restlichen Energiebedarfs erforderlich. Mit der »EPBD 2024 müssen ab 2030 neue Gebäude als »Nullemissionsgebäude errichtet werden.

Umsetzung in Deutschland

Da die Definition des Niedrigstenergiegebäudesstandards den Mitgliedsstaaten überlassen wird, gibt es jeweils landesspezifische Anforderungen. In Deutschland ist der Niedrigstenergiegebäudestandard im »Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) definiert den Niedrigstenergiegebäudestandard nach den bekannten Anforderungen der EnEV 2013 (einschl. Verschärftung von 2016) und dem EEWärmeG:

§ 10 Grundsatz und Niedrigstenergiegebäude

(1) Wer ein Gebäude errichtet, hat dieses als Niedrigstenergiegebäude nach Maßgabe von Absatz 2 zu errichten.

(2) Das Gebäude ist so zu errichten, dass

1. der Gesamtenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung, bei Nichtwohngebäuden auch für eingebaute Beleuchtung, den jeweiligen Höchstwert nicht überschreitet, der sich nach § 15 oder § 18 ergibt,

2. Energieverluste beim Heizen und Kühlen durch baulichen Wärmeschutz nach Maßgabe von § 16 oder § 19 vermieden werden und

3. die Anforderungen nach § 71 Absatz 1 erfüllt werden. [bis 2023: der Wärme-und Kälteenergiebedarf zumindest anteilig durch die Nutzung erneuerbarer Energien nach Maßgabe der §§ 34 bis 45 gedeckt wird.]

Da die deutsche Umsetzung der Definition zum Niedrigstenergiegebäude nicht ausreichend zur Erfüllung der Klimaziele nach den EU-Richtlinien und dem »Klimaschutzgesetz (KSG) beigetragen hat, wurden die Anforderungen wie folgt verschärft:

- ab dem 1.1.2023 wurde der max. Primärenergiebedarf auf 55% des Referenzgebäudes beschränkt (bis dahin lag die Anforderung bei 75% des Referenzgebäudes)

- ab dem 1.1.2024 sollen nur noch Wärmeerzeuger eingebaut werden, die mind. 65% der benötigten Energiemenge aus erneuerbaren Energien beziehen.

Weblinks

Der Begriff Nullemissionsgebäude (ZEB - zero-emission building) wird in der »EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffzienz von Gebäuden (EPBD 2024, RL (EU) 2024/1275) definiert. Danach ist ein

„Nullemissionsgebäude ein Gebäude mit einer sehr hohen, nach Anhang I bestimmten Gesamtenergieeffizienz, das gemäß Artikel 11 keine Energie oder eine sehr geringe Energiemenge benötigt, keine CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen am Standort verursacht und keine oder eine sehr geringe Menge an betriebsbedingten Treibhausgasemissionen verursacht" (Art. 2, Nr. 2)

Das Nullemissionsgebäude ist der Standard, der das »Niedrigstenergiegebäudes (nZEB - nearly zero-energy building) in der EU ablöst. Ziel der aktuellen EPBD ist, dass bis 2050 der gesamte Gebäudebestand diesen Standard erfüllt (Art. 9 Abs. 2).

Details zu den Anforderungen an ein Nullemissionsgebäude (ZEB - zero-emission building) werden in Artikel 11 beschrieben:

- Ein Nullemissionsgebäude darf an seinem Standort keine CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen verursachen

- Es muss auf externe Signale reagieren und seinen Energieverbrauch bzw. seine Energieerzeugung oder -speicherung entsprechend anpassen

- Der maximale Schwellenwert für den Energiebedard eines Nullemissionsgebäudes wird auf nationaler Ebene festgelegt. Er muss mind. 10% unter den Anforderungen für das Niedrigstenergiegebäude liegen.

- Der Primärenergiebedarf (erneuerbar + nicht erneuerbar) eines Nullemissionsgebäudes muss gedeckt werden durch

- erneuerbare Energien

- von einer "Erneuerbare-Energien-Gemeinschaft"

- aus effizienten Fernwärme / -kältesystemen oder

- Energie aus kohlenstofffreien Quellen

Neue Gebäude müssen zur Zeit den Niedrigstenergiegebäudestandard erfüllen. Ab dem 1.1.2028 müssen alle neuen Gebäude im Eigentum von öffentlichen Einrichtungen als Nullemissionsgebäude hergestellt werden. Ab dem 1.1.2030 gilt der Nullemissionsgebäude-Standard für alle neuen Gebäude. Für bestehende Gebäude werden in den nationalen Gebäuderenovierungsplänen Ziele festgelegt, um den Gebäudebestand bis 2050 zu Nullemissionsgebäuden zu transformieren.

Umsetzung in Deutschland

In Deutschland gibt es noch keine konkreten Vorstellungen zur Umsetzung von Nullemissionsgebäuden. Die Definitionen zu erneuerbaren Energien im WPG und in den § 71 ff. GEG sind nicht mit der Richtlinie konform. Im Rahmen von Nachweisen wird zudem nur der nicht erneuerbare Primärenergiebedarf von Gebäuden berechnet.