| BENE | SolarPLUS | GründachPLUS |

| IBB Energetische Gebäudesanierung | IBB Wohnraum modernisieren | ENEO - Energieberatung |

Das Land Berlin bietet mit verschiedenen Programmen Fördermittel für energetische Maßnahmen an. Auf dieser Seite sollen einige aktuelle Förderprogramme vorgestellt werden.

Hier finden sie Informationen zur »Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Fördermittel aus der Bundesförderung können in der Regel ergänzend in Anspruch genommen werden.

Effiziente GebäudePLUS

Aktuell: Seit dem 19.12.2023 werden keine Förderanträge für dieses Programm angenommen!

Im Förderprogramm Effiziente GebäudePLUS werden folgende Maßnahmen für bestehende Wohn- und Nichtwohngebäude gefördert:

- Fördermodul 1 - Wärmeschutz der Gebäudehülle

Bauteilgruppe Außenwände

Bauteilgruppe Fenster, Außentüren, Vorhangfassaden sowie Tore

Bauteilgruppe Decken und Wände gegen unbeheizte Räume sowie Bodenflächen

Bauteilgruppe Dachflächen

Sommerlicher Wärmeschutz - Fördermodul 2 - Gebäudeindividueller Sanierungsfahrplan (nur Wohngebäude bis 20 WE)

- Fördermodul 3 - Austausch und Optimierung der Anlagentechnik

3a) Austausch der Heizungsanlage

3b) Optimierung der Heizungsanlage

3c) Gebäudenetz und Anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz

3d) Einbau, Austausch oder Optimierung raumlufttechnischer Anlagen - Fördermodul 4 - Digitale Systeme

- Fördermodul 5 - Effizienzhaus

Die energetischen Maßnahmen werden über Zuschüsse gefördert.

Weblink: »www.ibb.de/effizientegebaeude

EnergiespeicherPLUS

Das EnergiespeicherPLUS ist zum 31.8.2022 ausgelaufen und wird durch das neue Förderprogramm »SolarPLUS ersetzt!

SolarPLUS

Mit dem Förderprogramm SolarPLUS werden Batteriespeicher mit Zuschüssen von bis zu 15.000 € bei Mehrfamilienhäusern und bis zu 30.000 € bei gewerblichen Objekten gefördert. Für denkmalgeschützte Gebäude, Fassaden-PV und die Kombination von Gründächern und PV gibt es zusätzliche "Sonderanlagenboni":

- Modul A Gutachten – Studien – Konzepte - Beratung

A 1 Dachgutachten

A 2 Machbarkeitsstudien

A 3 Zähler- und Messkonzepte

A 4 Steuerberatungen - Modul B Hauselektrik

B 1 Messplätze

B 2 Zusammenlegung von Hausanschlüssen - Modul C Stromspeicher

C 1 Kauf

C 2 Pacht/Leasing - Modul D Sonderanlagen-Boni

D 1 Denkmalgerechte PV

D 2 Fassaden-PV

D 3 Gründach-PV - Modul E Steckersolargeräte

Weblink: »www.ibb-business-team.de/solarplus

GründachPLUS

Mit dem Förderprogramm GründachPLUS werden Dachbegrünungen ab einer Fläche von 100 m² auf Wohn- und Nichtwohngebäuden gefördert. Es werden 50% der Planungskosten bis zu 10.000 € und 75% der Investitionskosten von bis zu 60 €/m² und max. 60.000 € pro Gebäude gefördert.

Weblink: »www.gruendachplus.de

IBB Energetische Gebäudesanierung

Mit dem Förderprogramm der IBB wird die energetische Gebäudesanierung über einen Förderkredit und Tilgungszuschüsse gefördert.

Weblink: »www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-energetische-gebaeudesanierung.html

IBB Wohnraum modernisieren

Mit dem Förderprogramm der IBB werden energetische Maßnahmen an Wohngebäuden gefördert, die den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen. Dafür werden zinsgünstige Kredite zur Verfügung gestellt.

Weblink: »www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-wohnraum-modernisieren.html

ENEO – Energieberatung für Effizienz und Optimierung

![]() Mit dem Förderprogramm ENEO werden Energiegutachten und Energieberatungen in Berlin gefördert. Für ein energetisches Gutachten wird ein Zuschuss von 500 € bis zu 2.000 € gewährt. Die Hälfte des Zuschusses wird nach Umsetzung mind. einer der empfohlenen Maßnahmen ausgezahlt.

Mit dem Förderprogramm ENEO werden Energiegutachten und Energieberatungen in Berlin gefördert. Für ein energetisches Gutachten wird ein Zuschuss von 500 € bis zu 2.000 € gewährt. Die Hälfte des Zuschusses wird nach Umsetzung mind. einer der empfohlenen Maßnahmen ausgezahlt.

Weblink: »www.eneo-berlin.de

Alternativ ist die Förderung individueller Sanierungsfahrpläne (iSFP) zu empfehlen!

BENE - Berliner Programm für Nachhaltige Entwicklung

Mit Unterstützung der Europäischen Union gewährt das Berliner Programm für Nachhaltige Entwicklung 2 (BENE 2) Fördermittel zur Umsetzung nachhaltiger Lösungen zum Klimaschutz.:

Mit Unterstützung der Europäischen Union gewährt das Berliner Programm für Nachhaltige Entwicklung 2 (BENE 2) Fördermittel zur Umsetzung nachhaltiger Lösungen zum Klimaschutz.:

- 1 - Energieeffizienz

- 2 – Umwelt- und Energiemanagementsysteme

- 3 – Intelligente Energiesysteme, Netze und Speichersysteme

- 4 – Anpassung an den Klimawandel

- 5 – Schutz und Erhalt der städtischen Natur und Verringerung von Umweltverschmutzung

- 6 – Nachhaltige, multimodale städtische Mobilität

Weblink: »https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/foerderprogramme/bene

Im Rahmen des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung werden folgende Einzelmaßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung steuerlich gefördert:

- Wärmedämmung von Wänden,

- Wärmedämmung von Dachflächen,

- Wärmedämmung von Geschossdecken,

- Erneuerung von Fenstern oder Außentüren und zur Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes

- Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage,

- Erneuerung der Heizungsanlage,

- Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung,

- Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als zwei Jahre sind.

Die Steuerermäßigung gilt ausschließlich für zu eigenen Wohnzwecken genutzte Gebäude oder Eigentumswohnungen. Die technischen Mindestanforderungen sind in der "Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verordnung" geregelt. Die Förderung beträgt 20% der Aufwendungen (Maximale Fördersumme 40.000 € pro Gebäude). Die Fördersumme wird nach § 35c Einkommensteuergesetz innerhalb von 3 Jahren von der zu zahlenden Einkommensteuer abgezogen. Für die Energieberatung durch einen zugelassenen Energieberater beträgt der Fördersatz 50%.

- 1. Jahr: 7% der Aufwendungen (max. 14.000 €)

- 2. Jahr: 7% der Aufwendungen (max. 14.000 €)

- 3. Jahr: 6% der Aufwendungen (max. 12.000 €)

Für die Förderung ist eine Bestätigung des ausführenden Fachunternehmens nach amtlichen Formularen notwendig. Es werden nur Leistungen von Unternehmen gefördert. Die Zahlung muss über ein Bankkonto erfolgen.

Weblinks

»Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verordnung - ESanMV vom 2.1.20

Im Rahmen der ab 2021 eingeführten Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) werden die aus der KfW-Förderung bekannten Effizienzhausstandards weitergeführt und ergänzt. Auf dieser Seite sind die wichtigsten Anforderungen zusammengestellt:

- »Effizienzhaushaus EH (Wohngebäude)

- »Effizienzgebäude EG (Nichtwohngebäude)

- »Worst Performing Building (WPB)

- »NT-ready

- »Hydraulischer Abgleich

- »Gebäude- und Wärmenetze

- »EE-Klasse (Erneuerbare Energien)

- »NH-Klasse (Nachhaltigkeitszertifikat)

- »PLUS-Klasse (EH 40 PLUS)

- »Effizienzgebäude Bund EGB)

Für Kommunale Antragsteller (kommunale Gebietskörperschaften, Gemeinde- und Zweckverbände und rechtlich unselbständige Eigenbetriebe von kommunale Gebietskörperschaften) gelten ab Juli/August 2022 abweichende (günstigere) Konditionen in der BEG-Förderung.

Fragen zur Berechnung und Auslegung enthalten die technischen FAQ der KfW (»Partnerportal der KfW) und die FAQ auf der Seite »energiewechsel.de des BMWE

Effizienzhaus (Wohngebäude)

Hinweis: Im Bestand wird die Klasse EH 100 seit dem 1.1.23 nicht mehr gefördert. Bei Neubauten werden nur noch "klimafreundliche Wohngebäude" gefördert.

Effizienzhäuser sind Wohngebäude mit einem in Bezug auf das Referenzgebäude des GEG abweichenden Standard.

Folgende Effizienzhausklassen wurden/werden im Neubau gefördert:

| Standard | klimafreundliches Wohngebäude KFN | WEF |

Klimafreundliches Wohngebäude KNN |

|---|---|---|

| EH-Klasse | EH 40 | EH 55 |

| Qp in % von Qp,Ref | 40 % | 55 % |

| H'T in % von H'T,Ref | 55 % | 70 % |

| EE-Klasse | - | - |

| Anforderungen zur Nachhaltigkeit |

LCA nach »QNG + optional Zertifikat nach »QNG |

LCA nach »QNG + LCC-Optimierung + Flächenoptimierung + optional Zertifikat nach »QNG |

| GWP | max. 24 kg/m²a | max. 24 kg/m²a |

Der Standard EH 40 PLUS ist nicht mehr Bestandteil aktueller Förderrichtlinien.

Im Gebäudebestand werden folgende Effizienzhausklassen gefördert:

| Standard | EH 40 | EH 55 | EH 70 | EH 85 | EH 100 | EH 115 | EH Denkmal |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Qp in % von Qp,Ref | 40 % | 55 % | 70 % | 85 % | 100 % | 115 % | 160 % |

| H'T in % von H'T,Ref | 55 % | 70 % | 85 % | 100 % | 115 % | 130 % | - |

| »EE-Klasse | EE | EE | EE | EE | EE | - | EE |

| »NH-Klasse | NH | NH | NH | NH | NH | - | NH |

Die grau dargestellten Effizienzhausklassen sind nicht mehr Bestandteil aktueller Förderrichtlinien.

Qp ist dabei der jährliche Primärenergiebedarf nach GEG des geplanten Gebäudes, Qp,Ref der Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes nach Anlage 1 GEG. H'T ist der spezifische Transmissionswärmetransferkoeffizient nach § 16 GEG, H'T,Ref der spez. Transmissionswärmetransferkoeffizient des Referenzgebäudes nach Anlage 1 GEG. Zusätzlich können alternativ die EE-, NH- oder PLUS-Klasse gefördert werden.

Effizienzgebäude (Nichtwohngebäude)

Hinweis: Im Bestand wird die Klasse EG 100 seit dem 1.1.23 nicht mehr gefördert. Bei Neubauten werden nur noch "klimafreundliche Nichtwohngebäude" (EG 40 + Ökobilanz) gefördert.

Effizienzgebäude sind Nichtwohngebäude mit einem in Bezug auf das Referenzgebäude des GEG abweichenden Standard.

Folgende Effizienzgebäudeklassen werden im Neubau gefördert:

| Standard | klimafreundliches Nichtwohngebäude |

|---|---|

| EG-Klasse | EG 40 |

| Qp in % von Qp,Ref | 40 % |

| »EE-Klasse | - |

| »QNG-Anforderungen | LCA optional Zertifikat nach QNG-PLUS |

| GWP | max. QNG-PLUS |

| Maximale mittlere U-Werte für Zonen mit θ ≥ 19 °C | |

| Uopak in W/(m²K) | 0,18 |

| Utransprent/vorhang in W/(m²K) | 1,0 |

| Ulicht in W/(m²K) | 1,6 |

| Maximale mittlere U-Werte für Zonen mit 12 °C ≤ θ ≤ 19 °C | |

| Uopakt in W/(m²K) | 0,24 |

| Uopakt in W/(m²K) | 1,3 |

| Uopakt in W/(m²K) | 2,0 |

Im Gebäudebestand werden folgende Effizienzgebäudeklassen gefördert:

| Standard | EG 40 | EG 55 | EG 70 | EG 100 | EG Denkmal |

|---|---|---|---|---|---|

| Qp in % von Qp,Ref | 40 % | 55 % | 70 % | 100 % | 160 % |

| »EE-Klasse | EE | EE | EE | EE | EE |

| »NH-Klasse | NH | NH | NH | NH | NH |

| Maximale mittlere U-Werte für Zonen mit θ ≥ 19 °C | |||||

| Uopak in W/(m²K) | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,34 | - |

| Utransprent/vorhang in W/(m²K) | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | - |

| Ulicht in W/(m²K) | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | - |

| Maximale mittlere U-Werte für Zonen mit 12 °C ≤ θ ≤ 19 °C | |||||

| Uopakt in W/(m²K) | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,4 | - |

| Uopakt in W/(m²K) | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | - |

| Uopakt in W/(m²K) | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,6 | - |

Qp ist dabei der jährliche Primärenergiebedarf nach GEG des geplanten Gebäudes, Qp,Ref der Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes nach Anlage 1 GEG. Der mittlere U-Wert wird nach § 19 in Verbindung mit Anlage 3 GEG ermittelt. Zusätzlich können alternativ die EE- oder NH-Klasse gefördert werden.

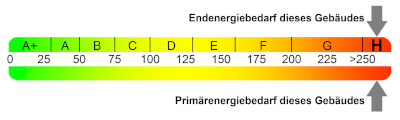

Worst Performing Building (WPB)

Ein "Worst Performing Building" ist einen Gebäude, das auf Grund des energetischen Sanierungsstandards seiner Bauteilkomponenten zu den energetisch schlechtesten 25% des deutschen Gebäudebestandes gehört. Für WPB gibt es besondere Zuschüsse, wenn diese Gebäude zum EH/EG 40 bzw. EH/EG 55 oder zum EH 70 EE modernisiert werden.

Ein "Worst Performing Building" ist einen Gebäude, das auf Grund des energetischen Sanierungsstandards seiner Bauteilkomponenten zu den energetisch schlechtesten 25% des deutschen Gebäudebestandes gehört. Für WPB gibt es besondere Zuschüsse, wenn diese Gebäude zum EH/EG 40 bzw. EH/EG 55 oder zum EH 70 EE modernisiert werden.

Ein WPB ist entweder:

- ein Gebäude mit einem Energieausweis der Klasse H (Verbrauchsausweis oder Bedarfsausweis)

- ein Gebäude mit dem Baujahr bis 1957 (Baufertigstellung) bei dem mind. 75% der Außenwandfläche energetisch unsaniert ist.

NT-ready

Mit Ausnahme des EH/EG-Denkmal müssen alle Effizienzhäuser/-gebäude ab dem 1.1.2023 Niedertemperatur-Ready (NT-ready) sein. Das bedeutet, dass die Vorlauftemperatur im Auslegungsfall (nach Heizlastberechnung DIN EN 12831) einen Wert von 55°C nicht überschreiten darf.

Hydraulischer Abgleich

Bei einem hydraulischen Abgleich des Heizungssystems wird das Rohrleitungssystem einer Warmwasser-Heizung so optimiert, dass eine möglichst geringe Pumpenleistung zu einer optimalen Durchströmung der Wärmeübergabesysteme (Heizkörper, Konvektoren oder Flächenheizsysteme) führt. Zum hydraulischen Abgleich gehören folgende Leistungen:

- Ermittlung der Heizlast der zu beheizenden Räume

- Ermittlung der Leistung der Wärmeübergabesysteme (Heizkörper, Konvektoren, Flächenheizsysteme) und Einstellung der Durchflussmengen am Thermostatventil / Stellantrieb

- Ermittlung der Durchflussmengen für Steigestränge, ggf. Einbau von Regulierventilen und Einregulierung

- Ermittlung des hydraulischen Aufwands der Gesamtanlage und Einbau und Einstellung einer effizienten Heizungspumpe

- Einstellung der Heizkurve (Systemtemperaturen) am Wärmeerzeuger

Für die öffentliche Förderung werden vom VdZ Formulare und Leistungsbeschreibungen zum Hydraulischen Abgleich veröffentlicht. Zur Zeit sind zwei Verfahren anwendbar:

Verfahren A (vereinfachtes Näherungsverfahren)→ nicht mehr zulässig- Verfahren B (Standardverfahren)

»Formulare und Leistungsbeschreibungen des VdZ

Gebäude- und Wärmenetze

Ein Gebäudenetz ist ein Netz zur Wärmeversorgung von mindestens 2 und bis zu 16 Gebäuden mit max. 100 Wohneinheiten (Nr. 3 k) der Richtlinie BEG EM vom 9.12.2022).

Wärmenetze sind Einrichtungen zur leitungsgebundenen Versorgung mit Wärme von mehr als 16 Gebäude oder 100 Wohneinheiten (Richtlinie BEW Nr. 7.3.2.1). Nach dem KWKG (§ 2 Nr. 32) gibt es für Wärmenetze folgende Anforderungen:

- das Wärmenetz muss eine horizontale Ausdehnung über die Grundstücksgrenze des einspeisenden Wärmeerzeugers haben,

- das Wärmenetz ist ein öffentliches Netz für eine unbestimmte Anzahl von Abnehmern,

- es muss mind. ein Abnehmer angeschlossen werden, der nicht Eigentümer des Wärmeerzeugers ist.

Gefördert wird im Rahmen der BEG-Förderung:

- Errichtung von Gebäudenetzen

- Anschluss an ein Gebäudenetz (ggf. mit Bonus für Heizungstausch bei bestehenden Gebäudenetzen)

- Anschluss an ein Wärmenetz, dass kein Gebäudenetz ist (ggf. mit Bonus für Heizungstausch)

Die Errichtung von Wärmenetzen wird über die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) gefördert.

EE-Klasse (Erneuerbare Energien)

Wird der Energiebedarf (Erzeugernutzwärmeabgabe Qoutg) mit mindestens 65% (bis 31.12.22 mind. 55%) durch erneuerbare Energien gedeckt, kann ein Gebäude in der EE-Klasse gefördert werden. Folgende Arten von erneuerbaren Energien können angerechnet werden:

- Solarthermie

- Eigene Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien (PV bzw. Windkraft) zur Wärmeerzeugung (ausgenommen Stromdirektheizungen auf der Basis von Festkörperwärmespeichern)

- Nutzung von Geothermie/Umweltwärme/Abwärme über eine Wärmepumpe

- feste Biomasse

- gasförmige Biomasse (gebäudenah erzeugt)

- gasförmige Biomasse aus dem Erdgasnetz bei Verwendung in KWK-Anlagen

- Wärmenetze mit einer Wärmeerzeugung mit einem Anteil von 55% erneuerbaren Energien entsprechend den vorherigen Punkten

Die Maßnahmen können kombiniert werden. Die Berechnung erfolgt nach den Rechenregeln des BEG nicht nach § 34 ff. GEG 2020). Detaillierte Rechenregeln enthalten die technischen FAQ der KfW unter Nr. 14.

Ab 1.1.2023 ist für die Einhaltung der EE-Klasse der Einsatz einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung verpflichtend.

Eine EE-Klasse kann nur beantragt werden, wenn die EE-Klasse im Rahmen der geplanten Modernisierung erreicht wird. War die EE-Klasse durch vorhandene Wärmeerzeuger bereits erreicht, kann die EE-Klasse nicht gefördert werden (siehe »FAQ 4.9)

NH-Klasse (Nachhaltigkeitszertifikat nach QNG)

Für die Einstufung in die Klasse NH wird für Wohngebäude / Nichtwohngebäude gilt seit dem Juli 2021 das »Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Richtilinien für die Zertifizierung werden auf dem Informationsportal für das QNG veröffentlicht:

Für Wohngebäude/Nichtwohngebäude werden »Siegelvarianten angeboten. Die eigentliche Zertifizierung erfolgt über akkreditierten Systemanbieter, die im Rahmen einer Nachhaltigkeitszertifizierung die Erfüllung der QNG-Anforderungen bestätigen. Das QNG ist somit eigentlich kein eigenes Zertifizierungssystem, sondern eher ein Metasystem, das die Zertifizierung über die folgenden vorhandene Systeme erlaubt:

Neubau von Wohngebäuden mit bis zu 5 Wohneinheiten, Version 2021 (QNG-KN21 → QNG-WG23):

- DGNB System Version 2013 (NKW13.2)

- Bewertungssystem Nachhaltiger Kleinwohnungsbau (BNK_V1.0)

»www.bau-irn.com

Neubau von Wohngebäude jeder Größe, Version 2021 (QNG-WN21 → QNG-WG23):

- DGNB System Version 2018 (NWO18)

- Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau (NaWoh V3.1)

»www.nawoh.de

Neubau von Büro- und Verwaltungsgebäuden (QNG-NWG-BN22 → QNG-NW23):

- Neubau Bürogebäude: DGNB System Version 2018 (NBV 18)

- Neubau Bürogebäude: BNB (BNB-BN - Neubau V2015)

Sanierung von Büro- und Verwaltungsgebäuden (QNG-NWG-BK22 → QNG-NW23):

- DGNB System Version 2021 (SBV 21)

- Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB-BK - V2017)

Neubau von Bildungsbauten/Unterrichtsgebäuden (QNG-NWG-UN22 → QNG-NW23):

- Neubau Bildungsbauten: DGNB System Version 2018 (NBI 18)

- Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB-UN - Neubau V2017)

Sanierung von Bildungsbauten/Unterrichtsgebäuden (QNG-NWG-UK22 → QNG-NW23):

- DGNB System Version 2021 (SBI 21)

- Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (QNG-NWG-UK22)

Alternativ gibt es im Rahmen der Neubauförderung "Klimafreundlicher Neubau" nur eine »Ökobilanzierung (bzw. Lebenszyklusanalyse LCA) nach den Randbedingungen des QNG durchzuführen.

PLUS-Klasse (EH 40 PLUS)

Für Wohngebäude gibt es die zusätzliche Klasse Effizienzhaus 40 Plus. In dieser Klasse müssen zusätzliche zur Klasse EH 40 folgende Anforderungen erfüllt werden:

- Installation einer stromerzeugenden Anlage auf der Basis erneuerbarer Energien (PV, Wind, KWK aus 100% erneuerbaren Energieträgern)

- Installation eines stationären Batteriespeichersystems (Stromspeicher)

- Installation einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

- Visualisierung des Strom- und Wärmeverbrauchs für jede Wohneinheit

Effizienzgebäude Bund (EGB)

Das Bundeskabinett hat am 25.8.2021 für Bundesgebäude eigene Standards (Energieeffizienzfestlegungen für klimaneutrale Neu-/Erweiterungsbauten und Gebäudesanierungen des Bundes - EEFB) festgelegt, die sich zwar an den oben genannten Standards für Effizienzgebäude orientieren, deren maximaler Primärenergiebedarf jedoch auf den Anforderungswert des GEG 2020 (Stand: 8.8.2020) und nicht auf das Referenzgebäude bezogen wird:

- EffizienzgebäudeBund 40 (EGB 40): Qp,max = Qp,Ref * 0,75 * 0,4 = Qp,Ref * 0,30

- EffizienzgebäudeBund 55 (EGB 55): Qp,max = Qp,Ref * 0,75 * 0,55 = Qp,Ref * 0,4125

Die Verschärfung des GEG 2023 wirkt sich auf die Anforderungen für Qp,max nicht aus. Die restlichen Anforderungen entsprechen denen der »Effizienzgebäude (Nichtwohngebäude).

Aktueller Hinweis: Seit Dezember 2025 gibt es ein auf 800 Mio. begrenztes Fördersegment für ein EH 55 im »Förderprogramm KFN. Damit werden Wohngebäude mit dem Standard EH 55 übergangsweise wieder gefördert.

Durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) wurden ab 2021 die bisherigen Förderprogramme vereinfacht und zusammengefasst. Dafür wurden Richtlinien und technische Mindestanforderungen (aktueller Stand 30.12.2023) im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Förderung kann teilweise als Zuschuss oder als Kredit mit Zuschuss in Anspruch genommen werden. Die Abwicklung erfolgt über die:

- KfW: »www.kfw.de/beg

- BAFA: »www.bafa.de/beg

Förderanträge sind stets vor Abschluss eine Leistungsvertrages (bei Einzelmaßnahmen ist ein Vertrag mit einer aufschiebenen/-lösenden Klausel bei Antragstellung notwendig) für die geförderten Maßnahmen zu stellen. Planungs- und Beratungsleistungen dürfen vor Antragstellung ausgeführt werden. Eigenleistungen werden in der BEG nicht mehr gefördert, es kann jedoch eigenes Material durch einen Fachunternehmer verbaut werden.

Einzelmaßnahmen Wohngebäude/Nichtwohngebäude (BEG EM)

In diesem Teilprogramm der Bundesförderung für effiziente Gebäude werden Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle und der Anlagentechnik von Bestandsgebäuden (Wohngebäude und Nichtwohngebäude) durch Zuschüsse gefördert.

Nr. 5.1 - Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle:

- Dämmung der Gebäudehülle (Außenwände, Dachflächen, Geschossdecken, Bodenflächen)

- Erneuerung von Fenstern, Außentüren, -toren

- Sommerlicher Wärmeschutz durch Sonnenschutzvorrichtungen mit optimierter Tageslichtversorgung

Nr. 5.2 - Anlagentechnik (außer Heizung):

- Einbau, Erneuerung und Optimierung raumlufttechnischer Anlagen mit Wärme- / Kälterückgewinnung

- Einbau digitaler System zur energetische Betriebs- und Verbrauchsoptimierung bzw. Verbesserung der Netzdienlichkeit (nur Wohngebäude)

- Einbau von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik zur Realisierung eines Automatisierungsgrades mind. der Klasse B nach DIN V 18599-11 (nur Nichtwohngebäude)

- Kältetechnik zur Raumkühlung (nur Nichtwohngebäude)

- Einbau effizienter Beleuchtungssysteme (nur Nichtwohngebäude)

Nr. 5.3 - Anlagen zur Wärmeerzeugung (Heizungstechnik)

- Solarthermische Anlagen

- Biomasseheizungen

- Elektrisch angetriebene Wärmepumpen

- Brennstoffzellenheizungen

- Wasserstofffähige Heizungen (nur Investitionsmehrkosten)

- Innovative Heizungstechnik auf der Basis erneuerbarer Energien

- Errichtung, Umbau und Erweiterung eines Gebäudenetzes

- Anschluss an ein Gebäudenetz

- Anschluss an ein Wärmenetz

- Provisorische Heiztechnik bei Heizungsdefekt

Nr. 5.4 - Heizungsoptimierung

- Maßnahmen zur Verbesserung der Anlageneffizienz (Hydraulischer Abgleich für Wohnhäuser mit max. 5 WE und NWG bis 1.000 m²)

- Maßnahmen zur Emissionsminderung von Biomasseheizungen (Zuschuss abweichend 50 %)

Für alle geförderten Maßnahmen sind technische Mindestanforderungen zu erfüllen, die in der Regel über die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes hinaus gehen.

Die maximalen förderfähigen Investitions-Kosten betragen für Maßnahmen nach Nr. 5.1/5.2/5.4 insgesamt 30.000 € pro Wohneinheit (mit iSFP 60.000 € pro WE) bzw. 500 €/m² beheizte NGF. Es wird ein Zuschuss in Höhe von 15 % der förderfähigen Kosten gewährt.

Für Maßnahmen nach Nr. 5.3 betragen die förderfähigen Investitionskosten 30.000 € für die 1. WE, jeweils 15.000 € für die 2.-6. WE und jeweils 8.000 € für jede weitere WE. Bei Nichtwohngebäuden betragen die förderfähigen Investitionskosten 200 €/m² für die ersten 400 m², 120 €/m² für Flächen über 400 bis 1.000 m² und 80 €/m² für alle Flächen über 1.000 m². Es wird ein Zuschuss in Höhe von 30 % der förderfähigen Kosten gewährt.

Für folgende Maßnahmen werden zusätzliche Boni (Zuschüsse) gewährt:

- Für die Umsetzung von Maßnahmen nach Nr. 5.1./5.2/5.4 aus einem individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) wird ein Bonus von 5 % gewährt.

- Für Wärmepumpen für die eine Wärmequelle (Erdreich, Wasser oder Abwasser) erschlossen wird oder wenn ein natürliches Kältemittel eingesetzt wird, wird ein Effizienz-Bonus von 5 % gewährt.

- Für selbstnutzende Eigentümer wird für Maßnahmen nach Nr. 5.3 ein Klimageschwindigkeits-Bonus in Höhe von 8-20 % unter Beachtung weiterer Voraussetzungen gewährt.

- Für selbstnutzende Eigentümer mit einem Jahreshaushaltseinkommen bis 40.000 € wird für Maßnahmen nach Nr. 5.3 ein Einkommens-Bonus in Höhe von 30 % gewährt.

- Für Feuerungsanlagen für feste Biomasse wird ein Emissionsminderungs-Zuschlag in Höhe von 2.500 € gewährt, wenn diese Anlagen bestimmte Grenzwerte einhalten.

Die Obergrenze der Zuschüsse einschl. aller Boni beträgt 70 %. Die Förderung einschl. anderer Fördermittel darf 60% der Investitionssumme nicht überschreiten.

Außerdem wird die Fachplanung und Baubegleitung mit einem Zuschuss von 50% (max. förderfähige Kosten: 5.000 € bei 1-2 Familienhäusern bzw. 2.000 €/WE bei MFH und 5 €/m² bei NWG, jedoch max. jeweils 20.000 €) gefördert.

Für alle Maßnahmen ist eine Baubegleitung durch eingetrage Energie-Effizienz-Experten (bei der Heizungserneuerung- und optimierung ist die Bestätigung des Fachunternehmers ausreichend) notwendig.

Bei allen geförderten Maßnahmen der Heizungstechnik ist ein »hydraulischer Abgleich nach Verfahren B notwendig. Alle Wärmeerzeuger müssen eine Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige besitzen.

Eine Kreditförderung von bis zu 120.000 € pro WE für Wohngebäude und bis zu 500 €/m² (jedoch max. 5 Mio. €) für Nichtwohngebäude kann im Rahmen der Förderung zusätzlich gewährt werden.

Förderanträge können beim »BAFA bzw. der »KfW gestellt werden:

- BEG Wohngebäude/Nichtwohngebäude - Zuschuss Einzelmaßnahmen (BAFA)

- Ergänzungskredit Einzelmaßnahmen Wohngebäude (KfW Programm 358/359)

- Heizungsförderung nach Nr. 5.3 - Zuschuss/Kredit Wohngebäude (KfW Programm 458/459)

- Ergänzungskredit Einzelmaßnahmen Nichtwohngebäude (KfW Programm 523)

- Heizungsförderung nach Nr. 5.3 - Zuschuss/Kredit Nichtwohngebäude (KfW Programm 522)

Alternativ zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) kann für selbstgenutzte Wohngebäude/Eigentumswohnungen eine »steuerliche Förderung in Anspruch genommen werden.

Wohngebäude Effizienzhaus (BEG WG)

In diesem Teilprogramm der Bundesförderung für effiziente Gebäude wird die Modernisierung von Wohngebäuden mit »Effizienzhaus-Standards gefördert. Die Förderung erfolgt über zinsvergünstigte Kredite mit einem Tilgungszuschuss. »Kommunale Antragsteller können alternativ auch über einen reinen Zuschuss gefördert werden.

Nachweise zum Effizienzhaus müssen nach DIN V 18599 in Verbindung mit den Regeln des »Gebäudeenergiegesetzes (GEG) geführt werden.

Gefördert werden folgende Effizienzhaus-Standards im Bestand:

| Standard | Tilgungszuschuss (nur Kredit) |

Zuschuss (»kommunale Antragsteller) |

|---|---|---|

| Effizienzhaus Denkmal | 5 % | 20 % |

| Effizienzhaus Denkmal EE oder NH | 10 % | 25 % |

| Effizienzhaus 85 | 5 % | 20 % |

| Effizienzhaus 85 EE oder NH | 10 % | 25 % |

| Effizienzhaus 70 | 10 % | 25 % |

| Effizienzhaus 70 EE oder NH | 15 % | 30 % |

| Effizienzhaus 55 | 15 % | 30 % |

| Effizienzhaus 55 EE oder NH | 20 % | 35 % |

| Effizienzhaus 40 | 20 % | 35 % |

| Effizienzhaus 40 EE oder NH | 25 % | 40 % |

Die neuen »Klassen EE werden erreicht, wenn mind. 65 Prozent des Wärme-, Kälteenergiebedarfs des Gebäudes aus erneuerbaren Energien stammt und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut ist. Gebäude mit dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) werden in die »Klassen NH eingeordnet. Das »Effizienzhaus 40 Plus wird zur Zeit nicht gefördert. Gasbetriebene Anlagen werden nicht mehr gefördert. Die Kosten von PV-Anlagen (einschl. Speicherlösungen) können vorraussichtlich ab 1.1.2023 nicht mehr berücksichtigt werden.

Die maximalen förderfähigen Kosten betragen 120.000 € pro Wohneinheit, für die Klassen EE und NH erhöhen sich die förderfähigen Kosten im Bestand auf 150.000 € pro Wohneinheit.

Für »Worst Performing Buildings (WPB) wird ein Bonus von 10% gewährt, wenn diese zu einem Effizienzhaus EH 40, EH 55 oder EH 70 EE saniert werden.

Für die serielle Sanierung wird ein Bonus von 15% gewährt, wenn diese zu einem EH 40 oder EH 55 führt. Bei der seriellen Sanierung von WPB wird ein Zuschuss von 20% gewährt.

Für die Baubegleitung wird ein Zuschuß in Höhe von 50% bis zu förderfähigen Kosten von max. 10.000 € bei Ein- und Zweifamilienhäusern und max. 4.000 € pro Wohneinheit bei Mehrfamilienhäusern (max. jedoch 40.000 €).

Förderanträge können bei der »KfW gestellt werden:

- BEG Wohngebäude - Kreditprogramm Effizienzhaus (KfW Programm 261)

- BEG Effizienzhaus / -gebäude Kreditprogram für Kommunen (KfW Programm 264)

- BEG Effizienzhaus / -gebäude Zuschussprogramm für Kommunen (KfW Programm 464)

Nichtwohngebäude Effizienzgebäude (BEG NWG)

In diesem Teilprogramm der Bundesförderung für effiziente Gebäude wird die Modernisierung von Nichtwohngebäuden mit »Effizienzgebäude-Standards gefördert. Die Förderung erfolgt über zinsvergünstigte Kredite mit einem Tilgungszuschuss. »Kommunale Antragsteller können alternativ auch über einen reinen Zuschuss gefördert werden.

Nachweise zum Effizienzgebäude sollen ausschließlich nach den Regeln des »Gebäudeenergiegesetzes (GEG) geführt werden.

Gefördert werden folgende Effizienzgebäude-Standards im Bestand:

| Standard | Tilgungszuschuss (nur Kredit) |

Zuschuss (»kommunale Antragsteller) |

|---|---|---|

| Effizienzhaus Denkmal | 5 % | 20 % |

| Effizienzhaus Denkmal EE oder NH | 10 % | 25 % |

| Effizienzhaus 85 | 5 % | 20 % |

| Effizienzhaus 85 EE oder NH | 10 % | 25 % |

| Effizienzhaus 70 | 10 % | 25 % |

| Effizienzhaus 70 EE oder NH | 15 % | 30 % |

| Effizienzhaus 55 | 15 % | 30 % |

| Effizienzhaus 55 EE oder NH | 20 % | 35 % |

| Effizienzhaus 40 | 20 % | 35 % |

| Effizienzhaus 40 EE oder NH | 25 % | 40 % |

Die neuen »Klassen EE werden erreicht, wenn mind. 65 Prozent des Wärme-, Kälteenergiebedarfs des Gebäudes aus erneuerbaren Energien stammt und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut ist (nur für bestimmte beheizte Zonen ≥19°C). Gebäude mit dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) werden in die »Klassen NH eingeordnet. Gasbetriebene Anlagen werden nicht mehr gefördert. Die Kosten von PV-Anlagen (einschl. Speicherlösungen) können vorraussichtlich ab 1.1.2023 nicht mehr berücksichtigt werden.

Die maximalen förderfähigen Kosten betragen max. 2.000 € pro m² beheizte Nettogrundfläche, jedoch max. 10 Mio. € pro Vorhaben.

Für »Worst Performing Buildings (WPB) wird ein Bonus von 5% (ab 1.1.2023 voraussichtlich 10%) gewährt, wenn diese zu einem Effizienzhaus EG 40 oder EG 55 saniert werden.

Für die Baubegleitung wird ein Zuschuß in Höhe von 50% bis zu förderfähigen Kosten von max. 10 €/m² Nettogrundfläche und 40.000 € pro Vorhaben gezahlt. Bei einer Nachhaltigkeitszertifizierung kann für die Nachhaltigkeitszertifizierung noch einmal die gleiche Summe wie für die Baubegleitung beantragt werden.

Förderanträge können bei der »KfW gestellt werden:

- BEG Nichtwohngebäude - Kreditprogramm Effizienzgebäude (KfW Programm 263)

- BEG Effizienzhaus / -gebäude Kreditprogram für Kommunen (KfW Programm 264)

- BEG Effizienzhaus / -gebäude Zuschussprogramm für Kommunen (KfW Programm 464)

Klimafreundlicher Neubau (BEG KFN)

Seit dem 1.3.2023 werden Neubauten im Programm Klimafreundlicher Neubau durch das BMWSB gefördert.

Für geförderte Gebäude sind folgende Nachweise zu führen:

- Es muss mind. der Standard Effizienzhaus EH 40 bzw. Effizienzgebäude EG 40 (nach DIN V 18599 in Verbindung mit den Regeln des »Gebäudeenergiegesetzes (GEG)) nachgewiesen werden

- Die Treibhausgasemissionen sind im Lebenszyklus (»LCA bzw. Ökobilanz) nach den Regeln des »Qualitätssiegels Nachhaltige Gebäude (QNG) nachzuweisen. Dabei ist mind. die Klasse QNG-PLUS einzuhalten.

- Für die Fördervariante mit QNG-Nachhaltigkeitszertifikat ist darüber hinaus eine vollständige Nachhaltigkeitsbewertung (mit Zertifizierung) nach den Regeln des »Qualitätssiegels Nachhaltige Gebäude (QNG) durchzuführen.

Folgende Standards werden gefördert (Prozentsätze der Zuschüsse):

- Effizienzhaus 55 - Wohngebäude

- besondere Förderstufe für ein EH 55 ohne fossile Heizung (ab Dezember 2025)

- keine Nachhaltigkeitsanforderungen (LCA oder QNG)

- auch für »kommunale Antragsteller - Klimafreundliches Wohngebäude (KFWG)/Nichtwohngebäude (KFNWG)

- alle Antragsteller (außer Kommunen): nur als Kredit ohne Tilgungszuschuss

- »kommunale Antragsteller: 5 % Zuschuss - Klimafreundliches Wohngebäude (KFWG-Q)/Nichtwohngebäude (KFNWG-Q) mit QNG-Nachhaltigkeitszertifikat

- alle Antragsteller (außer Kommunen): nur als Kredit ohne Tilgungszuschuss

- »kommunale Antragsteller: 12,5 % Zuschuss

Die maximalen förderfähigen Kosten betragen 100.000 € pro Wohneinheit, mit QNG-Zertifizierung erhöhen sich die förderfähigen Kosten auf 150.000 € pro Wohneinheit für Wohngebäude. Nichtwohngebäude werden mit bis zu förderfähigen Kosten von 2.000 €/m² (max. 10 Mio. € pro Vorhaben), mit QNG-Zertifizierung mit bis zu 3.000 €/m² (max. 15 Mio. € pro Vorhaben) gefördert. Für die Nachhaltigkeitszertifizierung und Baubegleitung werden keine zusätzlichen Fördermittel zur Verfügung gestellt. Diese Kosten können aber als förderfähige Kosten mit finanziert werden.

Förderanträge können bei der »KfW gestellt werden:

- KFN Wohngebäude - Kreditprogramm (KfW Programm 297+298)

- KFN Wohngebäude - Zuschussprogramm für Kommunen (KfW Programm 498)

- KFN Nichtwohngebäude - Kreditprogramm (KfW Programm 299)

- KFN Nichtwohngebäude - Zuschussprogramm für Kommunen (KfW Programm 499)

Wohneigentum für Familien (WEF)

Hinweis: Seit dem 16.10.2023 gelten günstigere Förderbedingungen!

Für das seit dem 1.6.2023 gestartete Neubauförderprogramm "Wohneigentum für Familien" des BMWSB werden die gleichen Anforderungen gestellt im im Förderprogramm KFN. Das Programm kann allerdings nur von Familien mit mind. einem minderjährigem Kind und einem Einkommen bis 60.000 € in Anspruch genommen werden.

Dafür werden Baukosten über dem KFN-Förderprogramm gefördert:

- 140.000 - 190.000 € in der Förderstufe "Klimafreundliches Wohngebäude"

- 190.000 - 240.000 € in der Förderstufe "Klimafreundliches Wohngebäude mit QNG-Nachhaltigkeitszertifikat"

Förderanträge können bei der »KfW gestellt werden:

- Wohneigentum für Familien (WEF) - Kreditprogramm alternativ mit günstigeren Konditionen (KfW Programm 300)

Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment (KNN)

Seit dem 1.10.2024 wird der niedrigpreisige Neubau von klimafreundlichen Gebäuden gefördert. Für die Gebäude gelten folgende Anforderungen:

- Ökobilanzierung (LCA) und Einhaltung eines Grenzwertes für GWP ≤ 24 kg CO2e/(m²a) bezogen auf NRF(R) nach DIN 277 für Wohngebäude nach QNG PLUS | projektspez. Wert für Nichtwohngebäude nach QNG PREMIUM

- Einhaltung der Anforderungen des Effizienzhauses EH 55 bzw. Effizienzgebäudes EG 55

- Einhaltung eines zu ermittlenden Grenzwertes für die Lebenszykluskosten (LCC)

- Optimierung der Wohnflächen (nur Wohngebäude)

- Anforderungen an die Anlagentechnik (nur Nichtwohngebäude)

Die förderfähigen Kosten betragen 100.000 € pro Wohneinheit bei Wohngebäude bzw. 1.000 €/m² NRF(R) und max. 5 Mio. € für Nichtwohngebäude. Die Förderung erfolgt über zinsgünstige Kredite.

Förderanträge können bei der »KfW gestellt werden:

- Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment - Wohngebäude (KfW Programm 296)

- Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment - Nichtwohngebäude (KfW Programm 596)

- Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment - Zuschussprogramm für Kommunen (KfW Programm 498/499)

Bundesförderung für Energieberatung

Auch die Energieberatung wird ab 2021 bundeseinheitlich gefördert. Für Wohngebäude (»Energieberatung für Wohngebäude - EBW) wird die Aufstellung eines individuellen Sanierungsfahrplanes (iSFP) mit einem Zuschuss in Höhe von 80% (max. 1.300 € bei Ein- und Zweifamilienhäusern, max. 1.700 € bei Mehrfamilienhäusern) gefördert.

Die Bundesförderung der »Energieberatung für Nichtwohngebäude (EBN) ist seit 2021 neu geregelt und wird über 3 Module gefördert:

- Modul 1: Energieaudit DIN EN 16247

- Modul 2: Energieberatung DIN V 18599

- Modul 3: Contracting-Orientierungsberatung

Förderanträge können beim »BAFA gestellt werden.

Ergänzende Förderprogramme

Ergänzend zur Bundesförderung stehen bei der »KfW und beim »BAFA weitere Förderprogramm zur Verfügung.

Programme für Eigentümer und zukünftige Eigentümer von Wohnimmobilien:

- Baukindergeld (KfW Programm 424) - nur bis 31.12.2022 (danach »WEF Programm 300)

- KfW-Wohneigentumsprogramm (KfW Programm 124)

- Förderung genossenschaftlichen Wohnens (KfW Programm 134)

- Altersgerecht Umbauen (KfW Programm 159)

- "Jung kauft Alt" (Wohneigentum für Familien WEF - Bestandserwerb Programm 308)

gefördert wird der Immobilienerwerb für Familien mit Kindern. Die Immobilie muss innerhalb von 54 Monaten (4,5 Jahre) auf das Niveau "Effizienzhaus 85 EE" oder "Effizienzhaus Denkmal EE" modernisiert werden. Dafür kann eine BEG-Förderung in Anspruch genommen werden. - Barrierereduzierung - Investitionszuschuss (KfW Programm 455-B)

- Einbruchschutz (KfW Programm 455-E)

Programme zur Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz:

- Erneuerbare Energien Standard (KfW Programm 270)

- Erneuerbare Energien Premium (KfW Programm 271/281)

- Zuschuss Brennstoffzelle (KfW Programm 433) - nur bis 31.12.2022 (danach BEG EM)

- Zuschuss Ladestationen für Elektroautos - Wohngebäude (KfW Programm 440)

- Zuschuss Solarstrom für Elektroautos (KfW Programm 442) - keine Fördergelder mehr für 2023

- BAFA-Förderung Energieeffizienz (Elektromobilität, E-Lastenfahrräder, Einsparzähler, Heizungslabel, Kälte- und Klimaanlagen, KWK, RLT-Anlagen, Serielles Sanieren, Wärmenetze)

» BAFA-Förderung Energieeffizienz

Programme zur Förderung von Unternehmen:

- Energieeffizienz in der Produktion (KfW Programm 292)

- Klimaschutzoffensive für den Mittelstand (KfW Programm 293)

- Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft (KfW Programm 295)

- Ladestationen für Elektrofahrzeuge - Unternehmen (KfW-Programm 441)

Förderprogramme im Land Berlin:

Weblinks

- »Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BMWi+Energiewechsel)

- »FAQ zur BEG-Förderung (BMWK+Energiewechsel)

- »Bundesförderung der Energieberatung für Wohngebäude EBW

- »Bundesförderung der Energieberatung für Nichtwohngebäude EBN

- »Steuerliche Förderung für selbstgenutzte Gebäude/Eigentumswohnungen

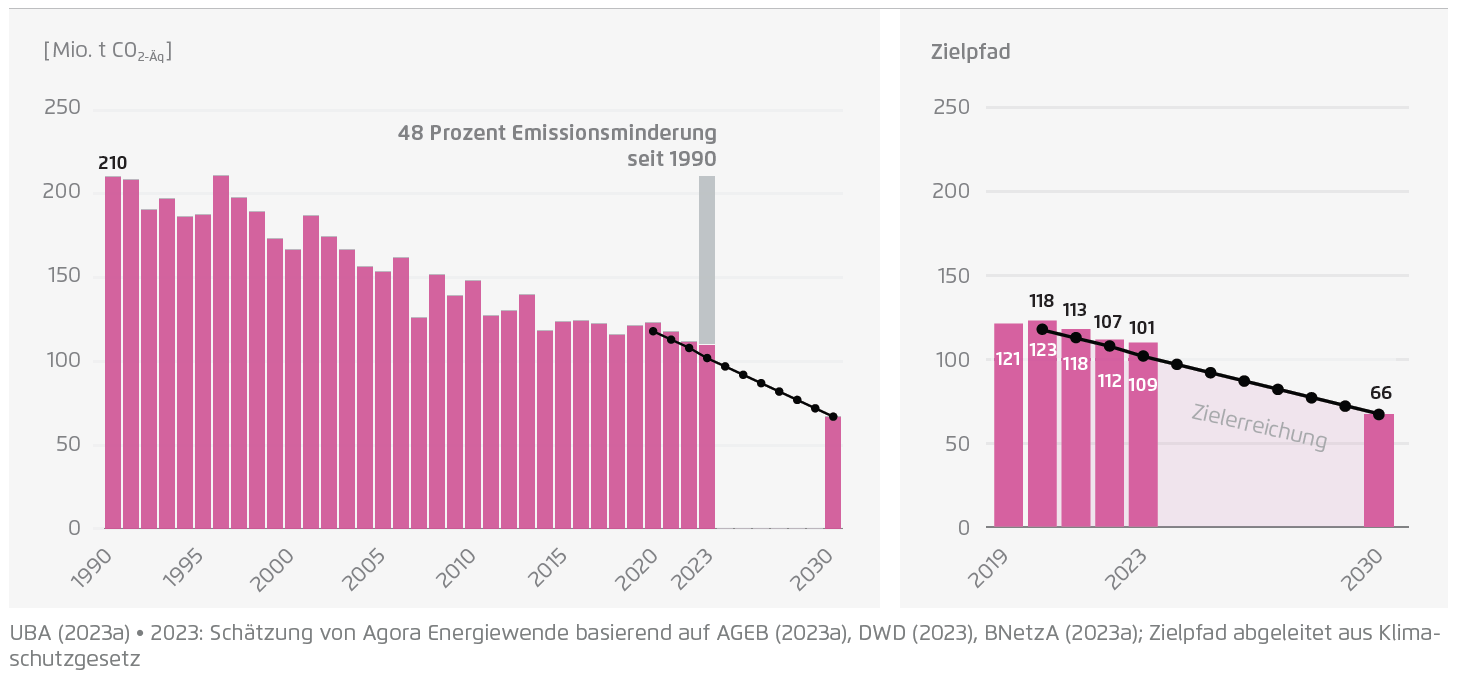

Aktuell: Im Jahr 2021/2022 überschreitet der Gebäudesektor erneut das Sektorziel nach dem Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG). Um die Ziele des KSG im Gebäude- und Verkehrssektor zu erfüllen soll das KSK geändert werden.

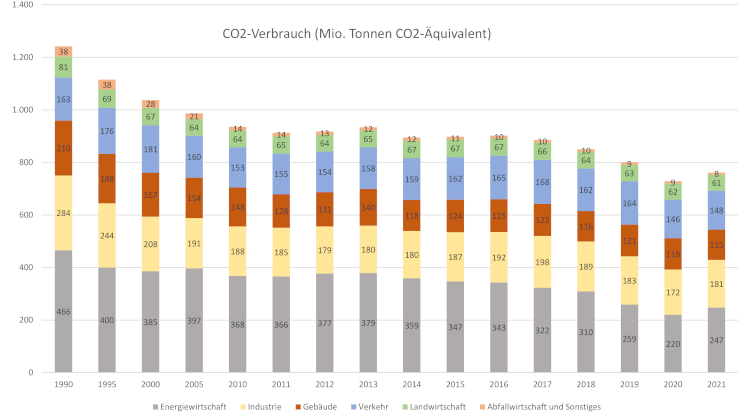

Das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) gibt es seit 2019. Nach einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht wurden die Anforderungen 2021 noch einmal angepasst. Es ist das Ziel der Bundesregierung bis 2030 Treibhausgase (THG - EN: greenhouse gas GHG) um 65% gegenüber dem Basisjahr 1990 zu reduzieren. Bis 2040 ist eine Reduktion um 88 % vorgesehen.

Das Bundes-Klimaschutzgesetz sieht nicht nur ein Gesamtziel vor, sondern enthält detaillierte Zielvorgaben für einzelne Sektoren. Diese Vorgaben sollen regelmäßig überprüft werden. Dazu stellt das »Umweltbundesamt bis zum 15. März die Emissionsdaten für das Vorjahr zur Verfügung (§ 5 KSG). Bis zum 30. Juni jeden Jahres stellt die Bundesregierung dazu einen Klimaschutzbericht für das Vorjahr (§ 10 KSG) zusammen. Wird eine Zielüberschreitung in einem Sektor festgestellt, überprüft der »Expertenrat für Klimafragen (§ 11 ff. KSG) innerhalb eines Monats die Emissionsdaten. Binnen weiterer 3 Monate (also in der Regel bis zum 15. Juli) müssen die die jeweiligen Ministerien dann ein Sofortprogramm (§ 8 KSG) vorlegen, dass die Einhaltung der Zielvorgaben sicherstellt.

Als Sektoren werden nach Anlage 1 des Gesetzes definiert:

1. Energiewirtschaft

2. Industrie

3. Gebäude

4. Verkehr

5. Landwirtschaft

6. Abfallwirtschaft und Sonstiges

7. Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft

Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen) werden in der Regel als CO2-Äquivalente angegeben. Neben CO2 werden folgende Gruppen von Treibhausgasen betrachtet: CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 und NF3. Diese weiteren THG machen aber nur 12-15% der gesamten THG-Emissionen aus. Betrachtet man die Entwicklung der THG-Emissionen ab 1990 fällt auf, dass die THG-Emissionen ständig zurückgehen.

Seit etwa 5-10 Jahren werden Einsparungen aber lediglich im Bereich der Energiewirtschaft erzielt. In allen anderen Sektoren erhöhen sich die THG-Emissionen:

Für den Gebäudesektor sind ab 2015 höhere THG-Emissionen als in den Vorjahren feststellbar. Eine Trendwende ist bisher nicht festzustellen. Die Sanierungsrate bei der Gebäudesanierung verharrt seit Jahren bei etwa einem Prozent.

Bereits im Jahr 2020 wurden die Vorgabe für den Gebäudebereich nicht eingehalten. Trotz geringer Emissionsminderungen können auch in den Folgejahren die Anforderungen nicht erfüllt werden. Es ist deshalb dringend notwendig, einen langfristigen Plan für die Verringerung der CO2-Emissionen im Gebäudesektor zu entwickeln.

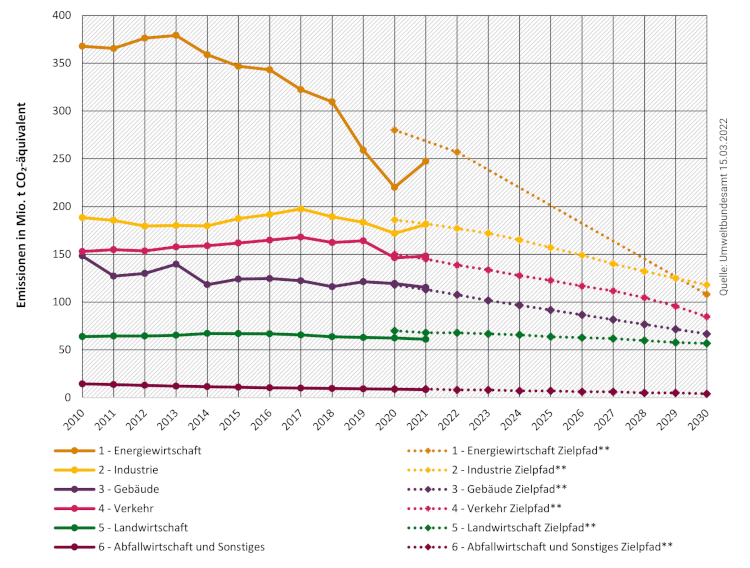

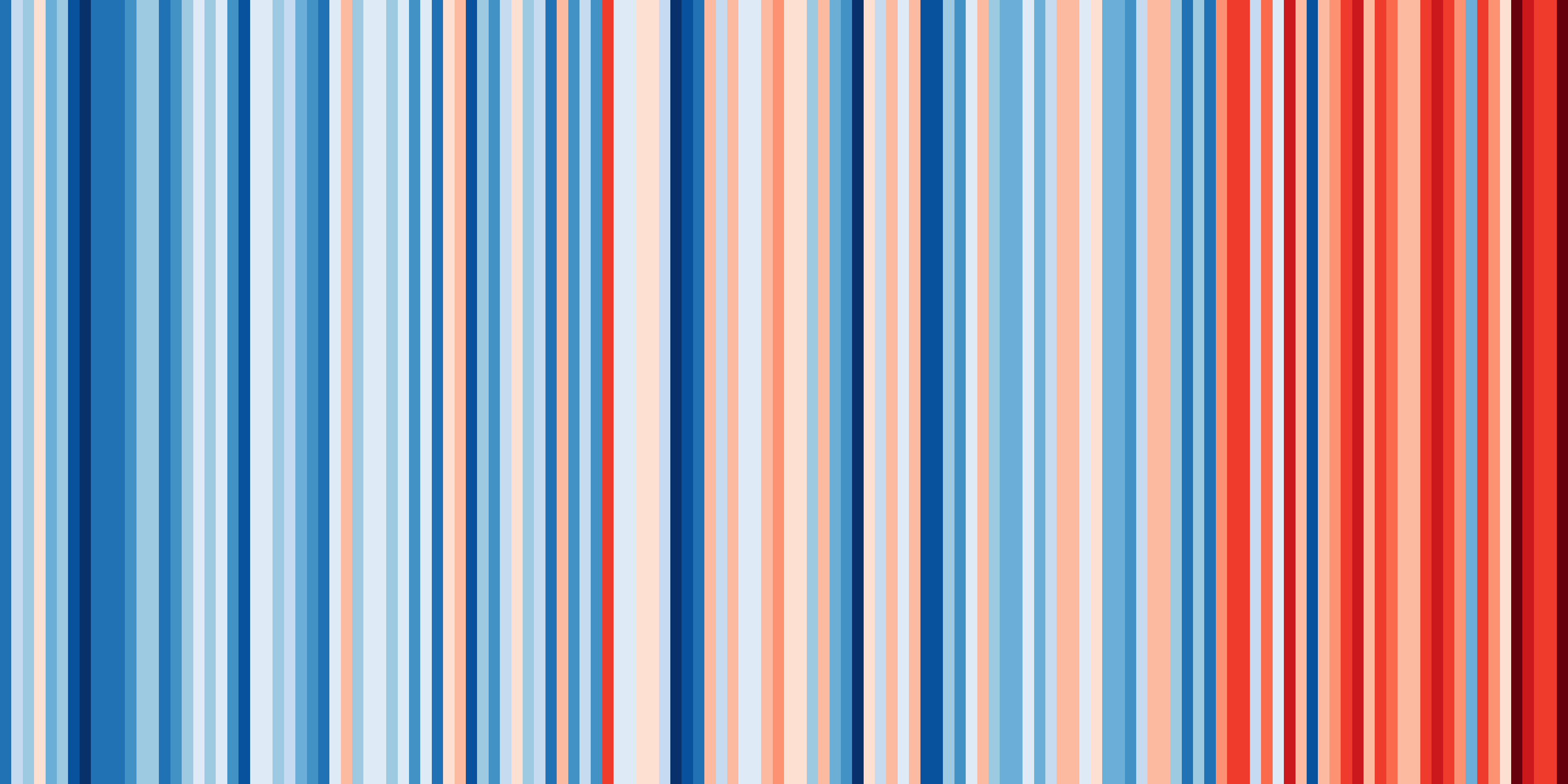

#ShowYourStripes - Temperaturentwicklung in Deutschland 1881-2018

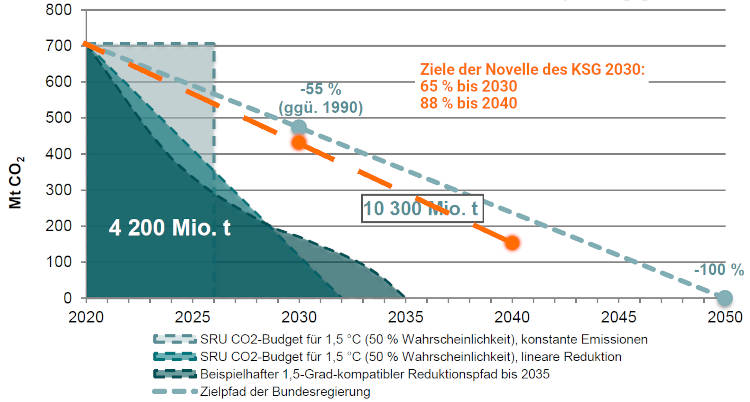

Das auch die 2021 aktualisierten Ziele für das Klimaschutzgesetz den Ansprüchen an eine nachhaltige Entwicklung der Treibhausgasemissionen (1,5-Grad-Ziel) nicht gerecht werden, offenbart eine Studie des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie vom Oktober 2020. Hier werden notwendige Reduktionsziele von 60% bis 2025 und 85% bis 2030 (jeweils bezogen auf 1990) genannt. Als einer der größten CO2-Emittenten (Rang 6 mit knapp 10% der weltweiten CO2-Emissionen) muss Deutschland voraussichtlich deutlich mehr zur Verringerung der eigenen CO2-Emissionen unternehmen.

Beispielhafter Emissionspfad zur Einhaltung des deutschen 1,5-°C-Budgets,

inkl. aktueller Ziele der Bundesregierung, Wuppertal Institut 10/2020

Die Musterbauordnung (§ 15 MBO), sowie die Landesbauordnungen legen fest, dass Gebäude "einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhältnissen entsprechenden Wärmeschutz" haben müssen. Über die Liste der technischen Baubestimmungen wird die DIN 4108-2 [2013-02] als für den Nachweis maßgebliche Norm definiert.

In der Praxis kursieren immer wieder sehr unterschiedliche Meinungen, wie Warmwasserleitungen (Verteilungsleitungen der Heizung oder der Trinkwarmwasserbereitung) nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) fachgerecht zu dämmen sind. Die Regelung der EnEV wurde von der Heizanlagen-Verordnung (HeizAnlV) fast wörtlich übernommen und gilt seit etwa 1982!

Eine Einflussgröße bei der Planung des sommerlichen Wärmeschutzes ist die wirksame Wärmespeicherfähigkeit (wirksame Wärmekapazität) der den Raum umgebenden opaken Bauteile. Zur Einschätzung der Wärmespeicherfähigkeit ist es allerdings wichtig, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Berechnungsverfahren zu kennen.

Alle pyhsikalischen Einheiten lassen sich auf wenige Basis-Einheiten zurückführen: m (Meter = Länge, Fläche, Volumen), kg (Kilogramm = Masse), s (Sekunden = Zeit), A (Ampere = Stromstärke, K (Kelvin = thermodynamische Temperatur), mol (Mol = Stoffmenge) und cd (Candela = Lichtstärke). Hier werden die wichtigsten Einheiten und ihre Zusammenhänge für die Energieberatung kurz erklärt: