Die Wärmeübertragung von Bauteilen, die im Erdreich liegen, ist in der Regel geringer, als von Bauteilen, die an die Außenluft grenzen. Deshalb gibt es besondere Regeln für die Berechnung der Wärmeübertragung dieser Bauteile. Grundsätzlich gibt es 2 verschiedene Nachweis-Methoden:

- Berechnung des U-Wertes ohne Berücksichtigung des Erdreichs nach DIN EN ISO 6946 und Berücksichtigung der verringerten Transmissionswärmeverluste über Temperatur-Korrekturfaktoren (Fx-Faktoren) nach DIN V 4108-6 (Nr. 6.1.1.) oder nach DIN V 18599-2 [2011-12] bzw. [2016-10] (Nr. 6.1.4.2).

- Detaillierter Nachweis zur Berücksichtigung der verringerten Wärmeübertragung von Bauteilen im Erdreich über eine detaillierte Berechnung nach DIN EN ISO 13370.

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) gilt grundsätzlich auch für Baudenkmale. Allerdings gilt die Erhaltung der Denkmäler im Vergleich zur Energieeinsparung als das höherwertige Schutzziel. Deshalb gelten im Grundsatz die Anforderungen der EnEV nur, soweit diese mit den Anforderungen des Denkmalschutzes zu vereinbaren sind.

Gerade bei Altbauten und insbesondere bei Denkmälern lassen sich bauphysikalische Vorgänge mit den vereinfachten stationären Nachweisverfahren (U-Wert-Berechnung und Glaser-Diagramm) nur unzureichend berechnen. Meist kann man mit diesen Methoden nur feststellen, dass der Wärme- und Feuchteschutz unzureichend ist.

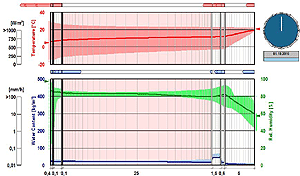

Inzwischen ist es aber möglich, genauere Nachweise zu führen, die nicht nur den Wärmetransport durch Transmission und den Feuchtetransport durch Diffusion berücksichtigen und das Bauteil nicht nur stationär (zu einem Zeitpunkt) betrachten.

Inzwischen ist es aber möglich, genauere Nachweise zu führen, die nicht nur den Wärmetransport durch Transmission und den Feuchtetransport durch Diffusion berücksichtigen und das Bauteil nicht nur stationär (zu einem Zeitpunkt) betrachten.

Dafür wurden hygrothermische Simulationsrechnungen entwickelt. Die Berechnungsmethodik ist in wesentlichen Teilen genormt (DIN 4108-3 [2018-10], DIN EN 15026 [2007-07] und WTA-Merkblatt 6-2 [2014-12]).

Aktuell: Die Novelle der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 18.11.2013 wurde im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (BGBl Teil 1, Nr. 67/2013 vom 21.11.2013) (»Informationen).

Die Bundesregierung hat am 6.2.2013 die Novelle der Energieeinsparverordnung (EnEV) beschlossen. Der Novelle muss noch der Bundesrat zustimmen. Zudem ist das Notifizierungsverfahren der EU zu beachten.

Die KfW fördert im Rahmen ihres Förderprogramms "Energieeffizient Sanieren" nicht nur Einzelmaßnahmen, sondern auch die vollständige energetische Modernisierung von Baudenkmalen im Standard "KfW-Effizienzhaus Denkmal". Für die Förderung sind Bescheinigungen von "Energieberatern für Baudenkmale" notwendig.

Die KfW fördert im Rahmen ihres Förderprogramms "Energieeffizient Sanieren" nicht nur Einzelmaßnahmen, sondern auch die vollständige energetische Modernisierung von Baudenkmalen im Standard "KfW-Effizienzhaus Denkmal". Für die Förderung sind Bescheinigungen von "Energieberatern für Baudenkmale" notwendig.

Energieberater für Baudenkmale und sonstige besonders erhaltenswerte Bausubstanz (Energieberater für Baudenkmale) werden von der Koordinierungsstelle "Energieberater für Baudenkmale" anerkannt. Für die Anerkennung ist über die allgemeine Energieberaterqualifikation die besondere Qualifikation im Bereich Denkmalschutz erforderlich.

energie-m Energieberatung ist als Energieberater für Baudenkmale eingetragen und berät sie gern bei der energetischen Modernisierung ihres Denkmals.

Weblinks

Hinweis: Im Juni 2019 erscheint die Neuausgabe der DIN 4108 Beiblatt 2. Die Zusammenstellung in diesem Beitrag bezieht sich ausschließlich auf die Ausgabe 06.2003.

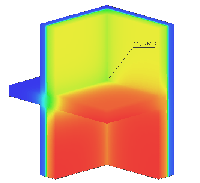

Mit der zunehmend besseren Dämmung der Gebäudehülle werden Wärmebrücken bei der energetischen Planung immer wichtiger. Wärmebrücken sind Bereiche an der Gebäudehülle, an denen der Wärmestrom im Vergleich zu den umgebenden Bauteilen verändert ist. Meist ist in Bereichen von Wärmebrücken ein erhöhter Wärmestrom festzustellen. Es wird unterschieden zwischen:

Mit der zunehmend besseren Dämmung der Gebäudehülle werden Wärmebrücken bei der energetischen Planung immer wichtiger. Wärmebrücken sind Bereiche an der Gebäudehülle, an denen der Wärmestrom im Vergleich zu den umgebenden Bauteilen verändert ist. Meist ist in Bereichen von Wärmebrücken ein erhöhter Wärmestrom festzustellen. Es wird unterschieden zwischen:

- material- bzw. konstruktionsbedingten Wärmebrücken (z. B. einbindende Geschossdecken oder Stahlträger, Ringanker) und

- geometrischen Wärmebrücken (z. B. Wandecken)

Nach den Regeln der DIN 4108-6 und der DIN V 18599-2 sind Wärmebrücken bei der Berechnung der Transmissionswärmesenken (bzw. -quellen) zu berücksichtigen. Dabei gibt es grundsätzlich jeweils drei verschiedene Möglichkeiten der Berücksichtigung:

- Berücksichtigung von Wärmebrücken ohne Nachweis mit einem pauschalen Zuschlag von 0,10 bzw. 0,15 W/m²K

- Berücksichtigung von Wärmebrücken mit einem pauschalen Zuschlage von 0,05 W/m²K bei Verwendung der Beispiele oder gleichwertiger Konstruktionen wie in DIN 4108 Beiblatt 2

- Berechnung der Wärmeströme aller linienförmigen Wärmebrücken und Berücksichtigung der berechneten Werte bei den Transmissionswärmeströmen

Die erste Möglichkeit wird vor allem im Bestand oder im Industriebau verwendet, wenn keine hohen Anforderungen an den Wärmeschutz gestellt werden. Bei Neubauten und bei energetisch optimierten Gebäuden (Effizienzhäuser, Passivhäuser, Niedrigstenergiegebäude) ist der Zuschlag jedoch häufig zu hoch.

Deshalb wird bei einem Neubau häufig unterstellt, dass die Beispiele aus DIN 4108 Beiblatt 2 eingehalten werden.

Nur bei Passivhäusern und hochwertigen Effizienzhäusern wurde bisher bereits eine detaillierte Berechnung durchgeführt.

Berücksichtigung von Wärmebrücken durch Einhaltung der Beispiele nach DIN 4108 Beiblatt 2

Bisher reichte meist die Feststellung im energetischen Nachweis aus, dass die Wärmebrücken nach DIN 4108 Beiblatt 2 ausgeführt werden. Man kann aber mit zunehmender Qualitätssicherung davon ausgehen, dass ein normgerechter Nachweis gefordert wird (bei der KfW-Förderung ist das bereits so; siehe unten).

Die DIN 4108 Beiblatt 2 sieht dafür nach Nr. 3.5 folgende Möglichkeiten vor:

- Eindeutige Zuordnung zu den konstruktiven Grundprinzipien eines Beispieles des Beiblattes

- Nachweis über die Wärmedurchlasswiderstand der einzelnen Bauteile bei eindeutiger Zuordnung der konstruktiven Grundprinzipien eines Beispiels

- Nachweis der Einhaltung des Ψ-Referenzwertes eines Bauteils durch Berechnung nach DIN EN ISO 10211 unter Verwendung der Randbedingungen des Beiblattes

- Nachweis der Einhaltung des Ψ-Referenzwertes eines Bauteils durch Veröffentlichungen oder Herstellernachweise.

Aus dieser Aufstellung wird deutlich dass eine Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211 für den Gleichwertigkeitsnachweis oft nicht erforderlich ist. In jedem Fall ist jedoch die Vergleichbarkeit durch die Detailplanung für jede Wärmebrücke nachzuweisen. Die einzige Ausnahme bildet hier die Bestimmung nach § 7 Abs. 3 Satz 2 EnEV:

Soweit dabei Gleichwertigkeitsnachweise zu führen wären, ist dies für solche Wärmebrücken nicht erforderlich, bei denen die angrenzenden Bauteile kleinere Wärmedurchgangkoeffizienten aufweisen, als in den Musterlösungen der DIN 4108 Beiblatt 2: 2006-03 zugrunde gelegt sind.

Wenn also die U-Werte der angrenzenden Bauteile niedriger ist, als im zugeordneten Beispiel nach dem Beiblatt, kann auf den Nachweis nach Buchstabe c oder d verzichtet werden.

Hinweis KfW-Förderung: Die Vereinfachung nach §7 Abs. 3, Satz 2 ist bei der Förderung von Effizienzhäusern nicht anwendbar. Ansonsten ist bei der Verwendung des Beiblattes für jedes Detail nachzuweisen, dass die Gleichwertigkeit nach den Buchstaben a), b), c) oder d) vorhanden ist. Weitere Informationen sind im der Anlage "Technische Mindestanforderungen" zu den Merkblättern der jeweiligen Förderprogramme zu finden.

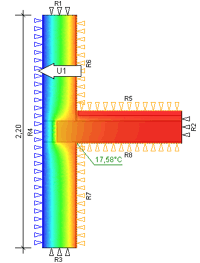

Detaillierte Berechnung von Wärmebrücken

Detaillierte Berechnung von Wärmebrücken

Deutlich geringer als bei der Verwendung der Pauschalen wirken sich Wärmebrückenverluste bei einer detaillierten Wärmebrückenberechnung aus. Der Nachweis besteht jeweils aus der Berechnung der Ψ-Werte nach DIN EN ISO 10211 für jede Wärmebrücke und der Zusammenstellung der Wärmebrückenverluste für alle Bauteile:

ΔUWB = Σ li * Ψi

Punktförmige Wärmebrücken (in der Regel Befestigungselemente) werden meist bereits bei der Berechnung der U-Werte nach DIN EN ISO 6946 berücksichtigt. Kleinteilige Befestigungsmittel können ebenso unberücksichtigt bleiben.

Hinweis: Die Einhaltung der Ψ-Referenzwerte nach DIN 4108 Beiblatt 2 garantiert nicht die Einhaltung der Mindestoberflächentemperaturen nach DIN 4108-2.

Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes in seit der EnEV 2009 fester Bestandteil des Nachweisverfahrens. Nach § 3 Abs. 4 EnEV 2013 (Wohngebäude) und § 4 Abs. 4 EnEV 2013 (Nichtwohngebäude) ist der sommerliche Wärmeschutz für alle Neubauten und Erweiterungen nach § 9 Abs. 4 und 5 EnEV 2013 nachzuweisen. In Anlage 1 EnEV 2013 unter Nr. 3 (Wohngebäude) und in Anlage 2 EnEV unter Nr. 4 werden als Nachweisverfahren die in Abschnitt 8 DIN 4108-2 [2013-02] benannten Verfahren festgelegt:

- Sonneneintragskennwertverfahren (Nr. 8.3 DIN 4108-2)

- Thermische Gebäudesimulation (Nr. 8.4 DIN 4108-2)

In den Auslegungsfragen der Fachkommission "Bautechnik" der Bundesinnenministerkonferenz zur EnEV wurde in der 20. Staffel noch einmal verdeutlicht, dass sich der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes ausschließlich auf beheizte Aufenthaltsräume (Wohnräume, Schlafräume, Küchen, Büroräume, Verkaufsräume, etc.) bezieht. Kein Nachweis ist erforderlich für Lager-, Abstell-, Sanitär- und andere Räume mit Nebenfunktionen sowie Flure und Treppenhäuser.

Es ist mindestens ein Nachweis für den Raum zu führen, für den sich die höchsten Anforderungen bezüglich des sommerlichen Wärmeschutzes ergeben. Werden für ein Gebäude unterschiedliche Maßnahmen zum sommerlichen Wärmeschutz geplant, ist für jede Maßnahmenkombination ein Nachweis erforderlich.

Räume, bei denen auf einen Nachweis grundsätzlich verzichtet werden kann, müssen nach Nr. 8.2.2 DIN 4108-2 folgende Voraussetzungen erfüllen:

- geringer grundflächenbezogener Fensterflächenanteil entsprechend Tabelle 6

(je nach Fensterorientierung zwischen 7% und 15%) - vorhandener außenliegender Sonnenschutz bei einem grundflächenbezogenen Fensterflächenanteil von max. 35%:

- FC ≤ 0,30 bei Verglasungen mit g > 0,40

- FC ≤ 0,40 bei Verglasungen mit g ≤ 0,40

Bei Gebäude mit Anlagen zur Kühlung sind Maßnahmen zum sommerlichen Wärmeschutz insoweit vorzusehen, wie sich die Investitionen für diese baulichen Maßnahmen innerhalb deren üblicher Nutzungsdauer durch die Einsparung von Energie zu Kühlung erwirtschaften lassen (Anlage 1, Nr. 3.1.2 EnEV 2013).

Im Rahmen des EnEV-Nachweises ist die tatsächliche Nutzung nicht entscheidend. In einem Gebäude, dass als Wohngebäude nachgewiesen wird, werden beim Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes alle Räume mit den Randbedinungen für Wohngebäude nachgewiesen (auch Büroräume, bei einer wohnähnlichen Nutzung). Gleiches gilt für Nichtwohngebäude.

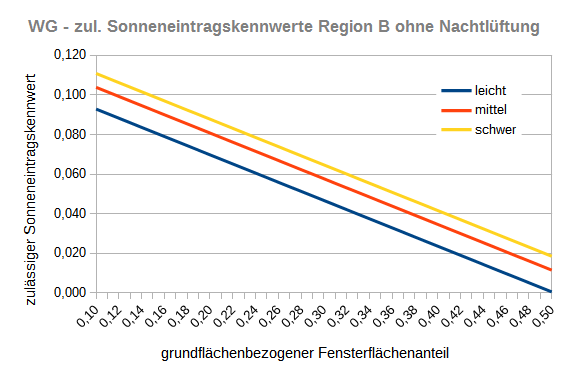

Sonneneintragskennwertverfahren

Das Sonneneintragskennwertverfahren nach Nr. 8.3 DIN 4108-2 basiert auf einem Vergleich zwischen einem zulässigen Sonneneintragskennwert Szul und einem für den Raum ermittelten Sonneneintragskennwert Svorh. Für den Nachweis muss Svorh ≤ Szul erfüllt sein.

Der zulässige Sonneneintragskennwert Szul ist abhängig von:

- der Sommerklimaregion, in der sich das Gebäude befindet (A, B oder C)

- der Bauart des Gebäudes (leichte, mittler und schwere Bauart)

- dem grundflächenbezogenen Fensterflächenanteil (ƒWG = AW / AG)

- einer vorhandenen erhöhten (n ≥ 2 h-1) oder hohen (n ≥ 5 h-1) Nachtlüftung

- einer vorhandenen Sonnenschutzverglasung (g ≤ 0,4)

- der Fensterneigung und Orientierung der Fenster

- dem Einsatz passiver Kühlung

In den folgenden Grafiken werden die zulässigen Sonneneintragskennwerte für einen Raum in einem Wohngebäude und einem Nichtwohngebäude (ohne Nachtlüftung in der Sommerklimaregion B) beispielhaft dargestellt. Dabei ist zu erkennen, dass sich bei Wohngebäuden auch bei höheren Fensterflächenanteilen ein zulässiger Sonneneintragskennwert ergibt:

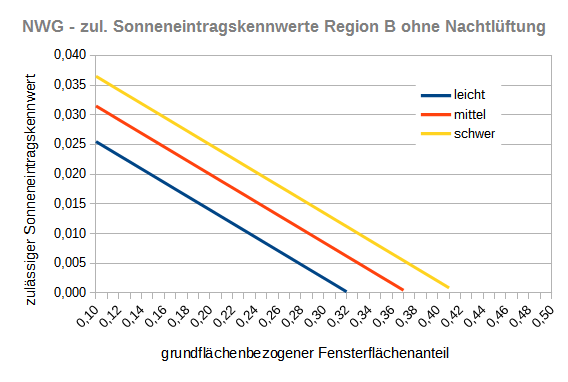

Bei einem Nichtwohngebäude sinken die zulässigen Sonneneintragskennwerte bereits bei einem Fensterflächenanteil von 30% auf nahezu Null:

Der vorhandene Sonneneintragskennwert Svorh ist abhängig von:

- der Fensterfläche

- dem Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung

- dem Abminderungsfaktor für Sonnenschutzvorrichtungen

- dem Teilbestrahlungsfaktor FS für die bauliche Verschattung

- der Raumgröße (Nettogrundfläche)

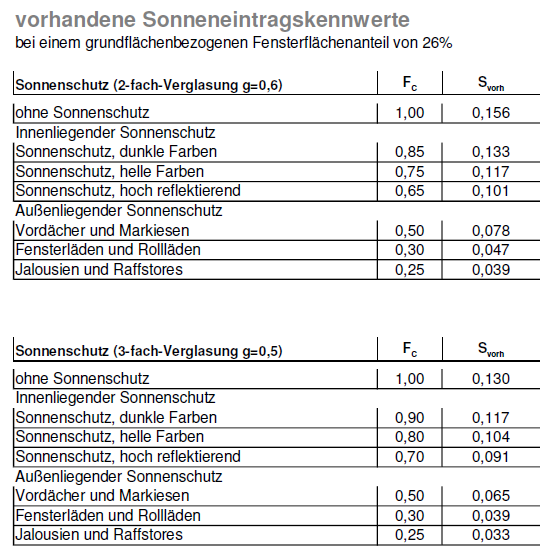

Vergleicht man die vorhandenen Sonneneintragskennwerte bei einem Fensterflächenanteil von 26% (anteiliger Sonneneintragskennwert S2 = 0) ergibt sich für Wohngebäude die Notwendigkeit eines außenliegenden Sonnenschutzes mit FC = 0,4 (2-fach-Verglasung) bzw. FC=0,5 (3-fach-Verglasung):

Für Nichtwohngebäude ist diese Kombination bereits nicht mehr ausreichend. Zudem sind bei Arbeitsstätten die Anforderungen der Arbeitsstätten-Verordnung (ArbStättV) einzuhalten. Für den Nachweis der sommerlichen Raumtemperaturen nach dieser Verordnung ist das Sonneneintragskennwertverfahren nach DIN 4108-2 nicht geeignet.

Sonnenschutzvorrichtungen

Sonnenschutzvorrichtungen müssen grundsätzlich fest installiert werden. Grundsätzlich können Sonnenschutzvorrichtungen mit pauschalen FC-Werten aus Tabelle 7 DIN 4108-2 berücksichtigt werden. Bei 3-fach-Sonnenschutzverglasungen versagt die Tabelle leider, weil es für diese Verglasungen keine FC-Werte gibt. Außerdem ist ein Nachweis nach DIN EN 13363-1 bzw. DIN EN ISO 52022-1 nicht besonders aufwendig und liefert oft günstigere/konkretere Werte als die Pauschalwerte der Tabelle.

Thermische Gebäudesimulation

Alternativ zum relativ einfachen Sonneneintragskennwertverfahren ist auch die thermische Gebäudesimulation mit den Randbedingungen nach Nr. 8.4 DIN 4108-2 möglich. Für Arbeitsstätten sollten zusätzlich Simulationen mit den tatsächlichen geplanten Nutzungszeiten und den geplanten internen Wärmeeintragen durchgeführt werden, um die Einhaltung der Anforderungen der Arbeitsstätten-Verordnung (ArbStättV) zu überprüfen.

Hinweise für die Planung

- Eine außenliegende Verschattung wirkt immer besser als eine innenliegende. Eine helle innenliegende Verschattung ist besser als keine Verschattungsmöglichkeit

- Auch Fenster auf nördlich orientieren Verglasungen profitieren von einer Verschattung. Denn nicht nur direkte, sondern auch diffuse Strahlung führt zu einer Erwärmung des Innenraums.

- Auch auskragende Bauteile und horizontale Verschattungen sind wegen der trotzdem vorhandenen diffusen Strahlung nicht so wirksam, wie parallel zum Fenster angeordnete Sonnenschutzvorrichtungen. Außerdem verringern Auskragende Bauteile von ≥1 m über Fenstern das Tageslichtangebot deutlich.

- Bei außenliegenden Verschattungen verbessert ein geringerer U-Wert der Verglasung die Wirksamkeit der Sonnenschutzvorrichtung

- Rollläden bieten in der Regel nur einen geringen Einbruchschutz. Besser eignen sich einbruchhemmende Verglasungen in Verbindung mit geeigneten Beschlägen und einer Sonnenschutzvorrichtung als Markise oder Raffstore. Wegen der schlechten Belichtung bei Benutzung, werden Rolläden nur als zu 3/4 geschlossen in den Berechnungen zum sommerlichen Wärmeschutz betrachtet.

- Mit einer Nachtlüftung lässt sich die Raumtemperatur im Sommer deutlich verringern. Das setzt öffenbare Fenster voraus. Ist eine Nachtlüftung mit Fenstern aus Schallschutzgründen nicht möglich, bietet sich eine Lüftung über eine Lüftungsanlage an. Für Nichtwohngebäude gibt es Lösungen zur Nachtlüftung über einbruchsichere Öffnungen mit Insektenschutz.

- Große Fensterflächen sind zwar gut für die Tageslichtverfügbarkeit, erfordern aber erhöhte Maßnahmen zum sommerlichen Wärmeschutz. Bodentiefe Fenster (Fensterflächen unterhalb der Nutzebene) führen bei Büroräumen nicht zu einer Verbesserung des Tageslichtangebotes, erhöhen aber die sommerliche Innentemperatur.

- Außenliegende Sonnenschutzvorrichtungen sollten mit einer geeigneten Windwiderstandsklasse gewählt werden.

Weblinks

Um die Qualität bei Energieberatungen und Nachweisen von geförderten bzw. zertifizierten Effizienzhäusern zu verbessern veröffentlichen das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die KfW Bankengruppe eine einheitliche, bundesweit gültige Liste von Energieeffizienz-Experten. Ziel der Liste ist, die fachliche Qualität von Experten sicherzustellen und eine bundesweit einheitliche Liste von Experten bereitzustellen.

Die Experten-Liste löst alle bisherigen Listen ab. In der Liste werden folgende Qualifikationen gelistet:

- geförderte BAFA-Beratungen

- Bescheinigungen und Baubegleitung für KfW-Förderungen von Effizienzhäusern

- Beratung und Planung für KfW-Effizienzhäuser Denkmal

- Energieberatung im Mittelstand

- Energieberatung von Nichtwohngebäuden

Das Portal Die Energieeffizienz-Experten finden Sie im Internet unter:

»www.energie-effizienz-experten.de

Ich bin als Energieeffizienz-Experte in der Datenbank eingetragen. Gern mache ich Ihnen ein konkretes Angebot für eine Energieberatung.

Hinweis: Am 9.8.2024 wurde die Prüfung von GEG-Nachweisen im Land Brandenburg mit der Brandenburgischen GEG Durchführungsverordnung (BbgGEGDV) neu geregelt.

Im Land Brandenburg gehören die Nachweise zur Einsparung von Energie in Gebäuden sowie die Nutzung erneuerbarer Energien nach den Vorschriften des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu den Bauvorlagen (§ 12 BbgBauVorlV). Diese Nachweise werden jedoch nicht als "Bautechnische Nachweise" in § 66 BbgBO genannt. Somit ist der Nachweis zwar im Sinne der BbgBauVorlV zu führen, eine Erklärung nach § 14 BbgBauVorlV über die Einhaltung der Vorschriften ist jedoch nicht erforderlich.

Nach der BbgGEGDV ist die Erfüllungserklärung nach § 92 GEG mit der Anzeige der Nutzungsaufnahme (neue Gebäude) bzw. nach Fertigstellung (bestehende Gebäude) vorzulegen. Zur Ausstellung der Erfüllungserklärung sind (außer bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2) nur Prüfsachverständige für energetische Gebäudeplanung (PSVeGP) berechtigt. Werden Nachweise nicht durch Prüfsachverständige erbracht, sind im Rahmen der Erfüllungserklärung zu prüfen:

- Nachweise zur Energieeinsparung, Wärmeschutz, Treihausgasemissionen, Nutzung erneuerbarer Ernergien nach GEG,

- Übereinstimmung der Bauausführung (während der Umsetzung des Vorhabens) mit den Nachweisen,

- Energiebedarfsausweise nach § 81 GEG.

Nachweise nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) von Sonderbauten sind durch Prüfsachverständige für energetische Gebäudeplanung (PSVeGP) zu prüfen (§ 51 Abs. 2 BbgBO).

§ 51 Abs. 2 BbgBO - Auszug -

Bei Sonderbauten ist die Richtigkeit der Nachweise der Energieeinsparung sowie zur Nutzung erneuerbarer Energien durch eine Prüfsachverständige oder einen Prüfsachverständigen für energetische Gebäudeplanung zu bescheinigen.

Prüfsachverständige dürfen Prüfungen nur für Bauvorhaben durchführen, an denen nicht selbst planend oder bauausführend beteiligt sind.

§ 3 Abs. 4 BbgPrüfSV- Auszug -

Prüfsachverständige dürfen bei Vorhaben, an denen sie planend oder bauausführend beteiligt sind, nicht prüfend oder begutachtend tätig werden.

Der Stundensatz für Leistungen von Prüfsachverständigen für energetische Gebäudeplanung beträgt entspr. § 13 BbgPrüfSV im Land Brandenburg mind. 1,54% des Monatsgrundgehalts eines Landesbeamten in der Endstufe der Besoldungsgruppe A15. Der Betrag ist auf volle Euro aufzurunden. Als Mindesthonorar für eine Prüfung wird der zweifache Stundensatz berechnet. Im Stundensatz ist die Umsatzsteuer enthalten.

Entsprechend § 9 BbgPrüfSV bin ich als Prüfsachverständiger auch im Land Brandenburg anerkannt und prüfe Nachweise im Land Brandenburg.

Weblinks

»Informationen der BBIK zur BbgGEGDV

»Informationen zur EnEV Durchführungsverordnung Berlin (EnEV-DV Bln)